Новые артефакты о Маймониде в музее Ешивы-Университета

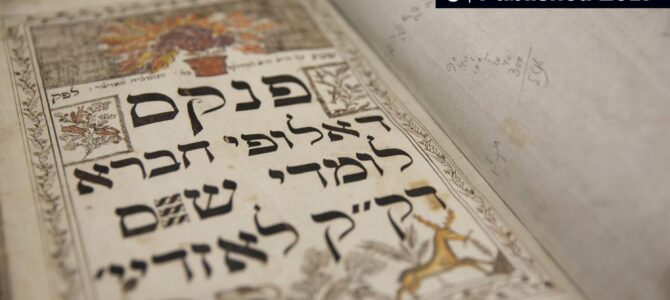

Музей Ешивы-Университета (Yeshiva University — одно из старейших и крупнейших еврейских высших учебных заведений и основной учебный центр ортодоксального иудаизма в США) объявил о пополнении своей экспозиции о Маймониде, включая несколько исторических фрагментов многовековых документов, взятых в аренду из библиотеки Кембриджского университета, пишет «The Jerusalem Post».

Новые дополнения к выставке «Золотой путь: Маймонид через восемь столетий» будут демонстрироваться до 29 февраля 2024 года. Одним из документов является квитанция, написанная Маймонидом на получение средств, собранных для освобождения за выкуп евреев, взятых в плен после нападения крестоносцев на Бильбейс на северо-востоке Египта, которая, по словам YUM, может иметь повышенный уровень значимости, учитывая текущую ситуацию с заложниками и продолжающиеся усилия по их освобождению в условиях войны против ХАМАСа.

Этот документ считается практической демонстрацией еврейской заповеди возвращать заложников и спасать жизни. Эта заповедь была особенно важна для Маймонида, который однажды провозгласил: «Нет большей мицвы (заповеди), чем выкуп пленников».

Другие экспонаты, представленные на выставке, включают «Мишне Тора» (свод законов, который произвел революцию в изучении и практике иудаизма), подписанную и лично одобренную Маймонидом; фрагмент из Каирской генизы с подписью Маймонида и другие фрагменты, написанные рукой ученого; и том его комментариев к Мишне, содержащий заметки Маймонида и известный эскиз Храмовой Меноры. Рисунок, возможно, был нарисован мудрецом и в последние десятилетия стал образцом для менор, используемых во время публичных празднований Хануки по всему миру.

Еврейская история Литвы: ЛОМИР АЛЭ ИНЭЙНЭМ. ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Еврейская история Литвы: ЛОМИР АЛЭ ИНЭЙНЭМ…

Я — физик и никогда не взялся бы за написание творческой биографии поэта и переводчика. Это удел профессиональных литераторов. Моя цель — вывести на просторы интернета собранные факты и документы, необходимые для ее написания.

Пинхос Фридберг, Вилнэ

ЛОМИР АЛЭ ИНЭЙНЭМ…

(материалы к биографии забытого еврейского поэта-литвака)

Вместо предисловия

В интернет-журнале «Мы Здесь» (МЗ) мною были опубликованы несколько десятков статей по еврейской тематике. Среди них особое место занимает цикл из семи статей (три в соавторстве с Полиной Пайлис) о трагической судьбе еврейского поэта и переводчика Льва (Лейбы) Стоцкого. Первая статья увидела свет в декабре 2015-го, последняя — в мае 2017-го года.

В интернет-журнале «Мы Здесь» (МЗ) мною были опубликованы несколько десятков статей по еврейской тематике. Среди них особое место занимает цикл из семи статей (три в соавторстве с Полиной Пайлис) о трагической судьбе еврейского поэта и переводчика Льва (Лейбы) Стоцкого. Первая статья увидела свет в декабре 2015-го, последняя — в мае 2017-го года.

Вскоре после смерти Леонида Школьника (2019, июнь) — основателя МЗ (2005, март) и его бессменного редактора — журнал прекратил свое существование, все статьи (а их — тысячи!) были перемещены в архив

http://s537668583.onlinehome.us/index.php?go=Pages&in=archive

с присвоением им новых адресов.

Спустя несколько месяцев архив стал недоступен.

Обновленные редакции некоторых из своих статей я хотел бы вернуть читателям.

Благодарю д-ра Евгения Берковича за предоставленную возможность.

* * *

Письмо из Ерушалаима в Ерушалаим де-Лита

Рэб (да, да, именно, рэб, а не «тов.» или «г-н») Леонид Школьник пишет мне редко, всегда кратко и никогда ни о чем не просит. Это письмо — исключение.

С согласия автора предаю его огласке:

26-е августа 2015 г., среда,18:35.

К Вам — очень важный и серьезный вопрос.

Был такой еврейский переводчик — Лейб Стоцкий. Родился в Вильне в 1902, там же и умер в 65-м.

Перевел (говорят, изумительно) «Евгения Онегина» на идиш. Эта рукопись через его друзей оказалась сначала в США, потом в Израиле. А из Израиля ее переправили снова в США — Хаиму Бейдеру, у которого она «благополучно» пропала.

Таким образом, труд и жизнь этого человека — Лейба Стоцкого — ушли в небытие.

Остались только несколько строк о нем в одном из нью-йоркских «Лексиконов» о еврейских писателях — и всё.

Мы обязаны исправить несправедливость, восстановить по крохам жизнь и судьбу этого талантливого литвака.

По некоторым данным известно, что он был депортирован Советами в Сибирь как «буржуй», но оттуда после войны вернулся в Вильнюс. Никаких фото Стоцкого, никаких подробностей о его творчестве нет.

Где работал, что писал, где печатался и печатался ли вообще? — никто не знает.

Никаких данных о семье или детях тоже нет.

Давайте попытаемся вместе сделать доброе дело — вернуть человеку имя.

Л.Ш.

Я — физик и никогда не взялся бы за написание творческой биографии поэта и переводчика. Это удел профессиональных литераторов. Моя цель — вывести на просторы интернета собранные факты и документы, необходимые для ее написания.

Начну с приятного — выражения особой признательности:

— д-ру Генриху Аграновскому, историку;

— Ирине Гузенберг, сотруднице Государственного еврейского музея им. Виленского Гаона;

— Руте Каплинской, бывшей сотруднице Государственного еврейского музея им. Виленского Гаона;

— д-ру Ларе Лемперт, старшему библиографу коллекции еврейской книги Литовской национальной библиотеки (ЛНБ) им. М. Мажвидаса;

— Полине Пайлис, библиотекарю ЛНБ им. М. Мажвидаса.

Благодаря их бескорыстной помощи (идиш: а мицвэ) в истории еврейской литературы сможет появиться страница с именем поэта и переводчика Лейбы (Льва) Стоцкого.

Возьму грех на душу, нарушу тайну мицвы — подробно опишу «взнос» моих добровольных помощников.

Хронология поиска, факты и документы

26-е августа 2015 г., среда, 21:30.

Позвонил другу семьи Руте Каплинской — виленчанке, дочери прославленных еврейских партизан — командира отряда «За победу» Шмуэля Каплинского и его жены Хиены (Хэнке — так с довоенных времен звала ее моя мама) Боровской и д-ру Генриху Аграновскому — историку, бывшему химику-гальванику, с которым когда-то вместе работал «в ящике». Рассказал о письме Л.Ш.

Реакция Руты (еще с советских времен утверждает, что ее любимые источники информации троллейбус и базар): «Завтра в 9 утра съезжу на базар. Надеюсь, что-нибудь разузнаю. Потом схожу и посмотрю списки спецархива. Если Стоцкий действительно был репрессирован, отсниму копию его дела. Обязательно свяжись с Ирой (Ирина Гузенберг — прим. авт.). Она наверняка согласится помочь».

Генрих: «Осенью 1992-го или весной 1997-го, точно не помню, в израильском журнале «Камертон» была статья о Стоцком и мой на нее отклик. В ней утверждалось, что Стоцкий погиб. Но это не так. В нашей с Ирой книге («Вильнюс: По следам Литовского Иерусалима», Вильнюс, 2011, прим. авт.) Стоцкий упоминается несколько раз. В самое ближайшее время пришлю о нем все, что у меня есть».

27-е августа, четверг, 9:35.

Разыскал номер телефона смотрителя еврейского кладбища по ул. Судярвес. Позвонил, представился, рассказал о письме и попросил помочь разыскать могилу Лейбы Стоцкого. В ответ услышал пять слов: «Пойду поищу. Перезвоните через полчаса». Через полчаса меня ждал первый успех: «Могилу нашел. На памятнике есть фотография. Приезжайте». Имя и фамилия смотрителя — Евгений Стукалин.

11:35. Приехал на кладбище, Евгений отвел меня к могиле. ОН! Поэт Л.К. Стоцкий! (на идиш указано полное имя — Лейб). Умер в 1967-ом, а не в 1965-ом, как утверждается в некоторых источниках. Камерой мобильника сделал фотографию

Памятник добротный, даже очень добротный, но давно не присматривается, покосился, могила заросла травой. Бросилось в глаза отсутствие привычных слов «От жены и детей».

Вернулся домой, написал заметку «Давайте вместе сделаем доброе дело — вернем человеку имя».

28 августа, пятница, 11:12.

Отправил ее Александру Шахову — главному редактору сайта крупнейшей русскоязычной газеты Литвы «Обзор». Спустя 5 (пять!) минут заметка увидела свет.

Послал ссылку друзьям и знакомым. Жду реакции. Ломаю голову, что делать дальше.

12:05. Звонит Рута: «Записывай!

Номер паспорта XIV ТЭ №714967, выдан Сталинским райотделом милиции в 1957 году.

Жил по адресу ул. Тоторю 20 кв.16.

Акт о смерти выписан Вильнюсским ЗАГСом, причина смерти — рак желудка.

Имя-отчество в свидетельстве — Лев Калманович.

Обрати внимание: в графе «Фамилия, подпись и адрес заявителя, подтверждающего подлинность внесенных в акт данных и получение «Свидетельства о смерти», имеется запись: Тарашкевич С.В., Парко 8-24 (Парко — улица в Ново-Вильне, удаленном районе Вильнюса, прим. авт).

Проверила. В списках репрессированных Стоцкого нет».

Первым делом решил разыскать и «допросить» кого-нибудь из бывших соседей Стоцкого. Поиск закончился, не успев начаться: в начале 90-х все квартиры полуразвалившегося дома были выкуплены (самый центр города!), а жильцы расселены. Документы об адресах их расселения для меня, как частного лица, оказались недоступными. И тогда я решил сконцентрироваться на поисках Тарашкевича. Подумал: раз ему отдали свидетельство о смерти, значит он не чужой человек, а как минимум — хороший знакомый. Съездил в Ново-Вильню. Глухо: за полвека жильцы менялись несколько раз. Поиск Тарашкевича пришлось отложить.

Информация Руты об отсутствии фамилии Стоцкого в списках репрессированных позволяет раз и навсегда опровергнуть кочующие из одного источника в другой «достоверные» сведения о его депортации в Сибирь. А дабы у читателя не возникало сомнения в ее надежности, сообщаю: во время состоявшегося 3-го сентября телефонного разговора эту информацию мне официально подтвердила г-жа Тересе Бируте Бураускайте — генеральный директор Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы. 4-го сентября это было сделано и в письменной форме.

Письмо-загадка

13:42. Из ЛНБ имени М. Мажвидаса (куда я не обращался!) пришло письмо-загадка: фотография без единого слова текста. Скачиваю ее

и вглядываюсь в лица. Нит цум глейбн! (невозможно поверить!): в ее центре стоят два классика — поэт Моше Кульбак[*] и поэт и писатель Перец Маркиш! Надписи над и под фотографией: «Союз виленских еврейских литераторов и журналистов» и «Справа налево: в первом ряду (сидят) Б. Махтей, Л. Стоцки, Б. Кит; во втором ряду (сидят) Ц.Н. Голомб, А.И. Гродзенски, Д. Капланович, Моше Шалит (секретарь), Ш.Л. Цитрон, И.И. Тривуш, д-р А. Виршубски; в третьем ряду (стоят) Ш. Бастомски, Г. Абрамович, Ш. Дрейер (секретарь), М. Кульбак, П. Маркиш (находился в Вилнэ в гостях), А.И. Гольдшмидт, Х. Левин, М.Б. Шнейдер, Н. Костелянски; в последнем ряду (стоят) П. Кон, д-р И. Регенсбург, М. Карпинович, М. Нодел». Наш Стоцкий сидит на ковре в позе Будды. Здесь ему всего 22.

Эта фотография была опубликована в иллюстрированном альманахе «Еврейское Вилнэ в слове и фотографиях», издатель Мориц Гросман, 1925

Спустя полтора месяца при повторном просмотре этой книги была обнаружена еще одна интересная фотография

Ее заголовок — «Вилнэр идише прессе», в следующей строке — «Члены редакций ежедневных виленских газет «Тог» (День), «Цайт» (Время) и «Овнт-курьер» (Вечерний курьер). Подпись под портретом, находящимся в верхнем ряду справа, — «Л. Стоцкий (Лейб Корнблимл), Цайт». Корнблимл — так на идиш называется цветок василек (корн — зерно, блимл — цветочек) — один из двух псевдонимов Стоцкого (см. ниже).

Поиск отправителя письма-загадки

Стал выяснять, кто же такая Полина Пайлис и почему интересующая меня фотография была послана также и ей. Поиск, естественно, начал с Гугла. На сайте Агентства еврейских новостей aen.ru (сайт закрыт, домен продаётся) обнаружил статью десятилетней давности «Отметили 90-летие Авраама Суцкевера», а в ней слова: «бывшая актриса Еврейского народного театра Полина Пайлис читала стихи юбиляра на идише». Неплохое начало! Продолжаю поиск. Звоню в информационный отдел ЛНБ, представляюсь и прошу пригласить к телефону г-жу Полину Пайлис. В ответ слышу: «Пригласить не можем. Оставьте номер телефона, она Вам перезвонит». Перезвонила. Поговорили и обменялись адресами электронной почты. Оказалось, что ларчик с фотографией открывается довольно просто: один из знакомых Полины прислал ей ссылку на мою заметку в «Обзоре». Она взяла имеющийся там адрес моей электронной почты и со служебного адреса ЛНБ отправила фотографию. А дабы было известно, кто это сделал, послала также копию и себе.

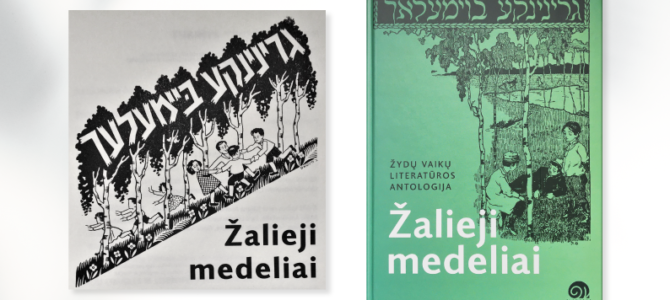

Но главное: Полина оказалась фанаткой идишкайта «мит ан эмэсэ идишэ нешомэ» (с настоящей еврейской душой). В поисках публикаций Стоцкого, который, согласно энциклопедии Залмана Рейзена «Лексикон фун дэр идишэр литератур, прэсэ ун филологие», печатался еще и под псевдонимами Лейб С-ки и Лейб Корнблимл, и информации о нем она методично «прочесала» (эйдл: просмотрела) фотокопии еврейских газет и журналов, выходивших в Вилнэ с 1919-го по 1939-й год, изданный в 1958 году библиографический указатель «Статьи журналов и газет Литовской ССР, 1940–1941», а также ежемесячные «Летописи журнальных и газетных статей» с 1945-го по 1967-ой год. Хотелось бы, чтобы читатель хорошо понял, какую работу проделала Полина. «Прочесала» означает, что она открыла и внимательно просмотрела каждый номер (!) газеты и журнала, ибо другого метода поиска нет. Поражает и количество этих еврейских газет [«Унзэр фрайнт» (Наш друг), «Фолксблат» (Народная газета), «Ди Цайт (до 1926-го года), с 1926-го по 1939-й — «Цайт» (Время), «Ди идишэ штимэ» (Еврейский голос), «Вилнэр радио» (Виленское радио)] и журналов [«Грининке бэймалах» (Зелененькие деревца), «Вэгн» (Дороги), «Штралн» (Лучи)]».

На протяжении нескольких недель Полина чуть ли не ежедневно присылала мне письма со вновь обнаруженными публикациями. Результаты этого поиска впечатляют:

1919–1939 гг. — полностью идентифицированы 257 публикаций на идиш (Лейб С-ки — 49, Лейб Корнблимл — 14, Л. Стоцки — 27, Л. С-ки — 146, Лейб Стоцки — 10, Л. К-л — 11). Они показывают, что Полине удалось обнаружить ряд ранее неизвестных псевдонимов поэта. Не удалось полностью идентифицировать 83 публикации (Л.— 1, С. — 23, С-ки -25, Л.К. — 8, Л.С. — 26), хотя по ряду косвенных признаков, в первую очередь по тематике, они принадлежат перу Стоцкого.

1940–1941 гг. — 60 публикаций на идиш за подписью Л. Стоцки. Из них 3 — собственные стихотворения и 57 — переводы, в основном, текстов советских песен.

1952–1966 гг. — 86 переводов на польский за подписью Л. Стоцкий.

В этой статье я не касаюсь публикаций на идиш. Подробная информация о них будет дана в совместной с Полиной статье «Возвращение забытого поэта» (подзаголовок первой части — «Стихи на идиш 1919–1940», второй — «Переводы на идиш 1927–1941»).

Переводы на польский, 1952–1966

Главное: послевоенных публикаций Стоцкого на идиш найти не удалось. Это меня удивило, поскольку до ноября1948 года существовало издательство «Дэр эмэс» (Правда), выпускавшее литературу на идиш, а в 1961-ом году начал выходить журнал «Советиш геймланд».

Первые две послевоенные публикации Стоцкого датируются 1952-м годом. Это переводы с русского на польский двух политических книг («Советская Армия…» и «Оборона Родины…»), опубликованных в республиканском издательстве политической и научной литературы

Чем он занимался до 1952 года выяснить не удалось. Вполне возможно, в это время он не жил в Литве. Версия того, что с момента окончания войны до 1952 года он «мотал» срок, мало правдоподобна, в таком случае его вряд ли допустили бы к переводу политических книг.

Полина обнаружила выполненные Стоцким десятки переводов стихов и статей на польский язык. Публиковались они, в основном, в республиканской газете «Czerwony Sztandar» (Красное знамя), а также в различных районных газетах и журналах, издававшихся в местах компактного проживания польского населения. Судя по авторам, которых он переводил, и количеству этих переводов, он был одним из самых востребованных переводчиков поэзии (в основном, с русского языка) на польский язык.

Попытки установить места работы Стоцкого

Попытка получить (неофициально) из архива Министерства соцобеспечения копию трудовой книжки Стоцкого успехом не увенчалась. На мою просьбу хорошо знакомый высокопоставленный чиновник ответил: «По закону такая информация не может предоставляться третьим лицам». Но на следующий день он вдруг позвонил и сказал: «Не трать попусту время, из-за срока давности личное дело Стоцкого уничтожено». Выдал ли он этим государственную тайну — судить не берусь. Но спать он может спокойно: я его не выдам.

Вернулся к последней надежде — поиску Тарашкевича. Я предположил, что Стоцкий работал литсотрудником газеты «Czerwony Sztandar». В пользу такого предположения говорило количество публикаций. Написал обращение «Prosba o pomoc» к читателям сайта kurierwilenski.lt (правопреемник газеты «Czerwony Sztandar») и послал его редактору Роберту Мицкевичу. 11 сентября оно было опубликовано. Позволю себе процитировать перевод первых трех строк: «Дорогие читатели Виленского Курьера. К вам обращается старый польский еврей. Родился в Вильне в 1938 году. Говорю, читаю и пишу по-польски…». Благодаря этой публикации после полутора десятков последовательных телефонных звонков (помните детскую сказку «Репка»?) мне удалось выйти на вторую жену Тарашкевича и его дочь от первого брака (сам он умер четыре года назад). Оказалось, что Тарашкевич был… секретарем партийной организации редакции газеты «Czerwony Sztandar». Так что у моего предположения существует весьма высокая вероятность оказаться правдой.

Архивные находки Ирины Гузенберг

28-го августа, пятница

13:30. Воспользовался советом Руты и позвонил Ирине. Спросил, слышала ли она о Стоцком. «Вы о том, который перевел Евгения Онегина?» ответила она вопросом на вопрос и добавила «Я сейчас работаю в архиве и не могу разговаривать. Позвоню вечером».

19:21. Письмо Ирины. В приложении — фотография статьи Владимира Ханана «Евгений Онегин» на идише… жив?» (Еврейский камертон, Израиль, 24.10.2002). Когда-то ксерокопию этой статьи ей принес Генрих, соавтор упомянутой выше книги «Вильнюс: По следам Литовского Иерусалима». Поскольку статью Ханана нельзя рассматривать как архивный документ, я поместил ее в раздел, посвященный поиску перевода «Евгения Онегина».

6-го сентября, воскресенье, 11:14

Письмо Ирины. В приложении — фотографии двух важных документов из LCVA, Литовского Центрального Государственного Архива (на литовском языке):

1) личная карточка Льва Стоцкого (LCVA, f. R-643, ap. 6, b. 125545, l. 1,1a.p.).

Отец — Калман, мать — Фейга. Указан номер паспорта, гражданство — литовское, семейное положение — женат, род занятий — ремесленник (какая прелесть! — прим. авт.), составлена 1940.07.22

Приписка карандашом от 12 августа 1941 года — «выехал, куда — неизвестно». Во время войны такие приписки делались, обычно, со слов соседей во время полицейских проверок или облав.

2) личная карточка жены Стоцкого Гене (LCVA, f. R-643, ap. 6, b. 125542, l. 1,1a.p.).

Отец — Давид, мать — Гита, девичья фамилия — Апатова, указан номер паспорта, гражданство — литовское, семейное положение — замужем, род занятий — домохозяйка, составлена 1940.07.19

Приписка карандашом от 18 ноября 1941 г. — гетто. К этой карточке мы еще вернемся.

9 сентября, среда, 19:58

Еще одно письмо Ирины. В приложении — фотографии нескольких архивных документов. Наиболее ценный из них — «Учетная карточка эвакуированного из Литовской ССР» (LCVA, f. R-754, ap. 10, b. 84, l. 32, 32a.p.), составленная 30 сентября 1942 года

Из нее следуют два важных факта:

— Лейбе, в отличие от жены, удалось эвакуироваться;

— он воевал в составе 16-ой Литовской стрелковой дивизии (почти половину ее личного состава составляли литовские и польские евреи, так что даже команды часто отдавались на идиш).

Другой документ — копии страниц довоенной домовой книги (LCVA, f. 64, ap. 6, b. 1139, l. 30a.p.-31 и LCVA, f. 64, ap. 6, b. 1139, l. 94a.p.-95) дома №20 по ул. Tatarska (теперь Totoriu)

Стоцкий с женой проживали в нем с 1932 года: до 1937 года — в кв. №30 (вместе с матерью и младшим братом Исааком, 1916 года рождения), позднее — в кв. №26 (вместе с матерью и двумя братьями своей жены). До 1932 года супруги Стоцкие проживали в доме №5 по ул. Jagiellonska (теперь Jogailos).

В этом месте я прерву рассказ об архивных находках Ирины и процитирую текст обнаруженного Полиной в газете «Цайт» за 2-е июля 1929 года объявления о смерти отца Лейбы: «1 июля в возрасте 59 лет скончался Аарон-Калмэн Стоцки. Об этом с прискорбием сообщают жена, сыновья, дочь, братья и сёстры». Из последней фразы следует, что у Стоцкого была сестра (по всей видимости, замужняя), которая с ними не проживала. Вопрос о существовании братьев (кроме Исаака) остался без ответа.

30-е сентября, среда, 15:36

Новое письмо Ирины. В приложении — копии двух страниц — 40-ой с заголовком документа (ГАРФ, ф. 8114, оп. 1, д. 973, л. 40) и 64-ой (ГАРФ, ф. 8114, оп. 1, д. 973, л. 64) — с фамилией Елены Стоцкой

Первый список евреев, живущих в настоящее время в Вильне» был составлен в 1944 году и хранится в Государственном Архиве Российской Федерации. Запись в нем означает, что жене Стоцкого удалось избежать участи большинства узников Виленского гетто.

О жене Стоцкого

Стоцкий женился на Гене (Елене) Апатовой в 1930-м году. Об этом свидетельствуют пять поздравлений с бракосочетанием, которые Полине удалось найти в газете «Цайт» за 5 сентября 1930-го года.

Ирина предполагает, что Гене-Елена происходила из известной семьи Апатовых. Ниже информация об Апатовых из совместной с Аграновским книги Ирины.

В статье Владимира Ханана, копия которой помещена ниже, упоминается его кузина Белла Аксельрод (США). Поскольку, по словам автора, она называла Стоцкого «дядя Лева», я предпринял попытку связаться с ней. По моей просьбе Леонид Школьник нашел номер ее телефона. В состоявшем 11 октября разговоре она сообщила мне, что Стоцкий «жил один, без жены». На следующий день я обратился к смотрителю еврейского кладбища Евгению Стукалину с просьбой проверить, нет ли случайно в списках захороненных Стоцкой (Апатовой) Гене (Елены). «Нет» — ответил он и добавил, что «существует порядка 150-ти неопознанных могил».

Одна из правдоподобных версий: не имея никаких сведений о судьбе мужа, она могла выехать в Польшу, а оттуда дальше. Хорошо помню, как во второй половине 1945 года такой возможностью воспользовалась масса поляков и бывших польских евреев. Их отъезду власти препятствий не чинили.

Обнаруженные документы позволяют ответить еще на один вопрос — были ли у Стоцкого дети? Ответ: не было. Такой ответ базируется на отсутствии соответствующих записей в домовой книге (последняя запись — сентябрь 1939 года), в перечне членов семьи Стоцкого («Учетная карточка эвакуированного из Литовской ССР», сентябрь,1942) и в списке евреев, проживавших в Вильне в 1944 году.

Письмо Лары Лемперт

28 августа, пятница, 20:27.

В приложении — копия обложки журнала «Вилнэр алманах»

и статья Л. Стоцкого «Синдикат идишистких журналистов в Вильно». На каждой странице — фотография Л. Стоцкого.

Надпись над и под второй фотографией: «Правление Синдиката (профсоюза) идишистских журналистов в Вильно» и «Справа налево: Л. Стоцки (секретарь), Н. Костелански, Хаим Левин (председатель), А.И. Гродзенски (доверенное лицо) и А. Алк

Письмо Генриха Аграновского

29 августа, суббота, 15:10.

В приложении — два документа на польском языке, касающиеся Синдиката (профсоюза) еврейских журналистов.

В первом из них (LCVA, f. 53, ap. 23, b. 1813, p.-5), адресованном отделу безопасности воеводы Вильны, сообщается о распределении должностей в Синдикате еврейских журналистов. Перевод пункта 3:

Л. Стоцки — владелец стерео копировальной мастерской в Вильне и одновременно сотрудник газеты «Цайт». Стоцки является членом руководства отдела Виленского школьного управления «Шул Культ». По политическим взглядам — сионист (!), а с точки зрения культуры — идишист (обратите внимание, при заполнении карточки требовалось отразить политические взгляды и культурную принадлежность)

Второй документ информирует старосту Вильны о составе руководства Виленского синдиката (профсоюза) еврейских журналистов, избранного 20 февраля 1931 года на общем собрании его членов. Документ подписали: председатель — д-р Макс Вайнрайх, один из основателей еврейского института ИВО, и секретарь Л. Стоцки

Поиск перевода «Евгения Онегина»

Насколько могу судить, первым и единственным источником информации о том, что такой перевод существовал, является статья Владимира Ханана.

Имеющееся в ней утверждение, что Стоцкий «умер своей смертью в любимом Вильнюсе в 1965-м» верно лишь частично. На самом деле, в 1967-м. Из двух предлагаемых автором мест поиска — «какие-нибудь вильнюсские квартиры» или «тель-авивские и нью-йоркские» — я бы отдал предпочтение вторым. Вероятность найти рукопись у потомков старых виленских евреев в Израиле и Америке ничтожно мала. Но попытка — не пытка. Надо бы опубликовать обращение на английском и иврите.

Кроме этих двух мест поиска осмелюсь назвать еще два — архив еврейского института ИВО (Нью-Йорк) и редакционный архив журнала «Советиш геймланд». Последний, если он сохранился, заслуживает наибольшего внимания.

Аргументирую почему.

Стоцкий наверняка понимал, что лучшего, чем архив ИВО, места для хранения рукописи не существует и вдобавок прекрасно знал Макса Вайнраха, который возглавлял этот институт после войны. В период массового отъезда (1956–1959) «польских» евреев в Польшу «переправка» рукописи (или машинописи) заграницу не представляла никакого риска, и он вполне мог воспользоваться этим каналом. Ранее такая операция могла стоить ему отправки на Колыму или даже жизни.

По моей просьбе Ирина обратилась в библиотеку ИВО и получила официальный ответ, что «у них имеется единственный перевод «Евгения Онегина», выполненный А. Гродзенским и опубликованный в 1923 году в издательстве Клецкина». Об этом она сообщила мне в письме от 12-го сентября. И, тем не менее, архив ИВО не следует сбрасывать со счетов, поскольку не все документы разобраны и оцифрованы.

И, последнее: почему же из всех мест поиска я отдал предпочтение редакционному архиву журнала «Советиш геймланд»? Ответ очевиден: журнал начал выходить в 1961 году (за шесть лет до смерти Стоцкого). Он вполне мог отправить туда рукопись и… получить стандартный ответ:

«Ув. тов. Стоцкий!

Редакция ознакомилась с Вашим материалом. К сожалению, должны Вас огорчить: он не отвечает тем высоким требованиям, которые предъявляются к переводам произведений таких великих поэтов как А.С. Пушкин.

С уважением,

литсотрудник Имярек»

Послесловие

Позволю себе анонсировать заголовки остальных трех статей (последние две в соавторстве с Полиной Пайлис) в обновленной редакции:

«Ломир алэ инэйнэм. Финальный аккорд». В публикации приводятся копии 11-ти уникальных документов, которые я обнаружил в феврале 2016-го года в двух архивах Литвы — LYA («Особом») и LLMA («Литературы и искусства»);

«Возвращение забытого поэта. Лейб Стоцкий. Стихи на идиш 1919–1940)»;

«Возвращение забытого поэта. Лейб Стоцкий. Переводы на идиш 1927–1941)».

Примечание

[*] Моше Кульбак преподавал моей маме литературу в «Вилнэр идиш реал гимназиум».

В архиве YIVO «Jewish Life in Poland» я обнаружил фотографию учителей и выпускников этой гимназии 1930-го года. Моше Кульбак — в 3-ем ряду шестой справа, мама — в 4-ом ряду вторая справа.

Пинхос Фридберг, Вилнэ: Всемирному Конгрессу еврейской культуры 75

Пинхос Фридберг, Вилнэ: Всемирному Конгрессу еврейской культуры 75

Пинхос Фридберг, Вилнэ

ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 75

Фотография любезно предоставлена Всемирным Конгрессом еврейской культуры.[1]

Капелька доброго черного юмора

Мой израильский друг, которого в печати величаю не иначе как «маленький п», прислал мне вот такое письмецо:

Предложение взглянуть в содержимое сайта хотя бы «одним глазиком» — это добрый черный юмор: «а вдруг» не пожалею свой единственный видящий глазик и открою сайт?

Не пожалел! Открыл! ун gеhат а гройсэ hаноэ![2] (И имел большое удовольствие!).

А теперь серьезно

Сразу оговорюсь: эта информационная заметка рассчитана на читателя, интересующегося еврейской культурой. Открываю присланную ссылку

https://congressforjewishculture.org/library

нит цум глэйбн (невозможно поверить): Конгресс оцифровал и выложил в открытый бесплатный доступ сотни книг, фото- и видео материалов на идише. Открывает раздел «Библиотека» фундаментальный восьмитомник «Leхiсon fun der nayer yidisher literatur» (Лексикон новой литературы на идишэ):

(Биографический словарь современной литературы на идишэ):

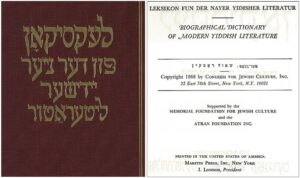

Краткая информация об издании

English title: «Biographical Dictionary of Modern Yiddish Literature», New York, 1956-1981, 8 volumes, published by the Congress for Jewish Culture.

Editors included Shmuel Niger, Jacob Shatzky, Berl Kagan, Elias Schulman, Israel Knox, Ephraim Auerbach, Moshe Starkman.

The lexicon consists of biographical entries on Yiddish writers in print

Перевод

«Биографический словарь современной литературы на идишэ», Нью-Йорк, 1956–1981, 8 томов, издано Конгрессом еврейской культуры (выделено мною).

Редакторы: Шмуэл Нигер, Яков Шацки, Бэрл Каган, Элияху Шульман, Исроэл Нокс, Эфраим Ауэрбах, Мошэ Старкман.

Лексикон содержит биографические данные об идишских писателях.

Историческая справка о Всемирном Конгрессе еврейской культуры

В сентябре 1948-го года в Нью-Йорке был создан «דער אַלװעלטלעכער ייִדישער קולטור־קאָנגרעס» [der alveltlekher yidisher kultur-kongres / дэр алвэлтлэхэр идишэр култур-конгрэс / Всемирный Конгресс еврейской культуры].

Его основали известные идишские писатели и интеллектуалы Шмуэл Нигер, Хаим Граде, Авром Рейзен, Шмэрке Качергинский и Пинхос Шварц.

На момент создания Конгресс имел три офиса — в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Париже.

На сегодняшний день из них действует один — в Нью-Йорке [тел.: 1(212) 505-8040, email: kongres@earthlink.net].

С 1953-го года Конгресс издает (примерно два раза в год) научно-популярный и литературный журнал די צוּקוּנפֿט (di zukunft / ди цукунфт [3]/ Будущее), публикующий стихи, литературные обзоры и эссе на идиш.

Конгресс проводит также ежегодные мемориалы в Нью-Йорке в память о восстании в Варшавском гетто 19-го апреля 1943-го года и в память о советских идишских писателях и поэтах, убитых 12-го августа 1952-го года (Night of the Murdered Poets / Ночь казненных поэтов).

P.S. Дорогой читатель! Если ты дочитал заметку до конца, значит, тебя интересует культура на «мамэ-лошн». Так сделай еще один шаг — пошли своим друзьям ссылку

https://congressforjewishculture.org/

Примечания

[1] 14-го декабря 2023-го года в 15:43 я обратился во Всемирный Конгресс еврейской культуры за разрешением использовать приведенную выше фотографию «Founding photo». Менее чем через час был получен ответ:

[2] При транслитерации слов идиша я ставлю во главу угла передачу «звучания» слов идиша, а не грамматику русского языка. По этой причине мною используется не латиница, а кириллица: наличие в ней двух гласных букв «Е» и «Э» позволяет лучше передать это «звучание». Для обозначения звука среднего между «Г» и «Х» я использую латинскую букву «h». В идиш-алфавите заглавные буквы отсутствуют.

[2] При транслитерации слов идиша я ставлю во главу угла передачу «звучания» слов идиша, а не грамматику русского языка. По этой причине мною используется не латиница, а кириллица: наличие в ней двух гласных букв «Е» и «Э» позволяет лучше передать это «звучание». Для обозначения звука среднего между «Г» и «Х» я использую латинскую букву «h». В идиш-алфавите заглавные буквы отсутствуют.

[3] Журнал «ди цукунфт» (Будущее) был основан в Нью-Йорке в 1892-ом году как орган Социалистической рабочей партии.

Диана Шапиро. Идиш как пространство новых возможностей

Дана Ор, isrageo.com

Об авторе: Дана Ор – дочь известного еврейского фольклориста и составителя знаменитой антологии песен на идише Арона Виньковецкого, хранительница отцовского архива.

Диана Шапиро, исследователь, юрист, литературовед, участница научных форумов, автор многочисленных статей на идише, а также создатель израильских образовательных проектов, родилась в Вильнюсе. Репатриировалась в Израиль вместе с семьёй в середине 90-х. Как бакалавр юридических наук Манчестерского университета и израильский адвокат, специализировалась на правах переживших Холокост в Израиле и Европе. В прошлом представитель компании «Assicurazioni Generali» и директор Иерусалимского центра защиты прав социально слабых слоёв населения «Ядид». В последние годы окончила магистратуру кафедры идиша Еврейского университета. В настоящее время находится в академическом отпуске, переводит книгу с идиша, преподаёт идиш и литературу в Израиле, а также ассистирует ведущим зарубежным вузам в исследовательских проектах.

— Диана, как я понимаю из ваших слов, обычных рабочих мест для преподавателей литературы на идише в Израиле практически не существует и поэтому, будучи студенткой, вы стали создавать образовательные проекты в этой сфере? Расскажите немного о том, как вы пришли к этому.

– К сожалению, это так. У меня довольно богатый опыт в области создания проектов. Более десяти лет назад я даже училась этому в Центре еврейского плюрализма в Иерусалиме. Университетские годы на разных факультетах, а особенно на программе идиша, стали хорошей сценой для активизма. После того, как я стала участницей научного симпозиума по идишу в Дюссельдорфе и посмотрела как они работают, вместе с группой студентов Еврейского университета мы создали довольно большой проект, который мог бы реально поддерживать идиш и его исследователей в академии. В большом академическом мире принято перенимать хороший опыт и делиться им. К сожалению, мы опять столкнулись с бюрократией и коррупцией структур, которые, как ни странно, занимаются исследованием восточно-европейского еврейства. Неоднократно обращаясь за чисто символической поддержкой в Центр Леонида Невзлина, наш академический коллектив так и не смог её получить. После трёх лет работы на волонтёрских началах мне пришлось остановить проект в котором участвовали ведущие профессора и другие известные идишисты, музыканты и актёры. Как объяснил руководитель этого центра, именно Леонид Невзлин помог Еврейскому университету погасить большие долги, а как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. К сожалению, к сохранению и поддержке идиша эта «музыка» не имеет никакого отношения.

Если говорить о занятости специалистов в Израиле, человек пять работают по специальности вне академии. Ещё для одного-двух это сезонная и временная работа. Гораздо выгоднее для израильского учителя преподавать в зуме студентам в Америке и Австралии, чем искать их в Израиле. В Еврейском университете нет ни одного рабочего места для постоянного специалиста по идишу или литературе. Они есть в Бар-Иланском университете, хотя нужно понимать, что кафедра хасидизма это всё же несколько другая стихия. Многим молодым людям пришлось уехать из Израиля только для того, чтобы работать в этой сфере. Доктора и профессора идиша преподают у нас везде и даже у себя на дому, что совсем не редкость, поэтому было понятно, что заниматься этим нужно самостоятельно. В начале учёбы я открыла группу в фейсбуке, затем курс в своём городе. Постепенно эта деятельность переросла в муниципальный проект «Идишкайт Ришон ле-Цион». Оказывается, если вложить немного сил в развитие этого образования в Израиле, учеников найти совсем не так сложно. Многие даже ждут в очереди для того, чтобы записаться на наши курсы.

— Чем ваш проект отличается от других организаций, которые занимаются культурой идиш в Израиле?

– В основе проекта «Идишкайт Ришон ле-Цион» лежит образовательный процесс, изучение языка и литературы для всех желающих. На мой взгляд, самая большая проблема, связанная с идишем, сегодня заключается в том, что у поклонников этой культуры, и даже у носителей языка, отсутствуют самые элементарные знания, какой-либо языковой или культульно-исторический фундамент. Как очень редкий в Израиле дипломированный специалист, я считаю своим долгом сделать изучение идиша у нас в стране более доступным. По опыту последних лет, наш проект который представляет собой общину единомышленников и активистов, языковые курсы в небольших группах, «лейенен-крайз» (чтения) и разнообразные мероприятия в центре города, позволяет это сделать. Изучение основ идиша и знакомство с его современной культурой не должны быть привилегией ни для кого. Так же, как и другие организации, иногда мы проводим лекции и мероприятия в зуме, но это никак не может заменить живое общение с носителями языка, которых у нас немало. Только за последний учебный год мы смогли открыть четыре курса по языку и литературе: при муниципальной кафедре, в городской библиотеке, а также летний курс за рамками обычного класса.

— Не раз доводилось слышать о вашем детстве в Вильнюсе. Думаю очень немногим людям, даже немногим идишистам, удавалось сделать свой родной город предметом академического исследования. Расскажите поподробнее зачем вам это понадобилось и как именно ваша жизнь и писательская работа связаны с родным городом. Чего мы ещё не знаем о Вильне, ведь об этом немало написано на разных языках?

— Именно в последние годы было издано немало новых книг о культурной истории Вильнюса, все эти издания помогли мне выбрать тему своего исследования: «Литература на идише о Вильне межвоенного периода». Даже знакомый с литературой на идише читатель не всегда представляет себе насколько эта литература многогранна и насколько она переплетена с другими национальными культурами. Мало кому известно творчество таких замечательных поэтов как, например, Лейб Найдус или Арон-Ицхок Гродзенский. Одной из самых интересных относительно новых книг по этой теме стал для меня путеводитель по Вильнюсу профессора Томаса Венцловы «Vilnius» изданный на английском языке. В последнее время были переведены и ждут выхода в свет воспоминания о ГУЛАГе известного вильнюсского научного деятеля Лейзера Рана. Над переводом сборника на идише и литовском «Еврейский мир Вильны» (Вильнюс, 2018) я сейчас работаю. Это уникальный сборник публикаций и воспоминаний Арона(са) Гарона(са), посвящённый легендарным деятелям культуры и образования довоенной Вильны, среди них Софья Гуревич, Яша Хейфец, Марк (Мордехай) Антокольский, Цемах Шабад, Мойше Кульбак. Об этом рассказывал в своей статье друг семьи Гарон, Яков Шаус. Надеюсь, что мы ещё вернёмся к этой теме в наступающем году.

Дело в том, что мой родной город Вильнюс уникален как предмет исследования, со многих точек зрения. Кроме того, что с Вильнюсом связаны мои детские воспоминания, я всегда хотела преподавать историю этого мультикультурного города и литература на идише помогла мне в этом. В межвоенный период, с развитием светского образования, а также с развитием идиша как языка литературы и искусства, Вильна превратилась в уникальный еврейский культурный и научный центр. Влияние этого города на формирование современной культуры идишкайта и всего, что связано с идишем как научной сферой, трудно переоценить. Ярких литераторов и деятелей культуры на идише было немало, но ни один другой город не дал нам такой уникальной плеяды, такого множества выдающихся поэтов и писателей. Конечно, можно спорить об этом, но именно эта тема стала главной темой моей академической работы, а также темой моих статей на идише, например, о творчестве Хаима Граде, Мойше (Моисея) Кульбака, Лейзера Рана, Залмана Шика, Мойше Воробейчика. Мне кажется, что именно сейчас она очень актуальна и отвечает на вопрос, каким образом разные культуры, старые и новые культурные, а также идейно-политические течения, могут сосуществовать на маленькой провинциальной территории.

— А сохранились ли у вас связи с Литвой? Что это за отношения сегодня после многих лет в Израиле?

– Мне неоднократно доводилось бывать в Вильнюсе, но за много лет родственники и друзья разъехались по всему земному шару, связей почти не осталось и было сложно подружиться даже с Еврейской общиной. Несколько лет назад я принимала участие в научной конференции посвящённой истории города, которая проходила в Вильнюсском университете и в Национальной библиотеке Литвы в Вильнюсе. Так я нашла новых замечательных друзей в городе своего детства. До сих пор не знаю, кто помог в реставрации памятника моих бабушки и дедушки, которые похоронены на еврейском кладбище Вильнюса на ул. Судервес. Пользуясь случаем, благодарю тех, кто это сделал. На этом же кладбище похоронен мой папа, Леорий Моисеевич Шапиро, он был директором цирка и долгие годы работал в сфере культуры Литвы и бывшего СССР.

— Так что же можно делать с идишем сегодня? Сколько людей говорит на этом языке в Израиле и понимают ли они друг друга?

– Несмотря на все сложности и проблемы вокруг этой темы, идиш — это пространство новых возможностей. В прошлом году я преподавала идиш в Австрии. На идише можно говорить, читать и писать, петь или переводить с идиша на другие языки и даже давать интервью. Как мне кажется, сегодня никто не знает точной цифры, приблизительно несколько сот тысяч человек. Oчевидно то, что у нас в Израиле есть уникальная возможность общения с носителями языка. С идишем и на идише можно делать всё и особенно сейчас очень важно поддерживать всех тех, кто этим занимается. Различия между диалектами идиша не мешают говорящим на нём понимать друг друга. Это не столь важно, произносите ли вы слово «идишкейт» на литовский лад или «идишкайт» на другой, более распространённый, «Исроэл» или «Исруэл». Этот материал я преподаю своим ученикам на первом уроке по языку. Мне приходилось работать с актёрами и экскурсоводами, которые осваивали разные диалекты, это не так сложно, как кажется.

— Расскажите о ваших новых планах. Как будет построена работа вашего проекта «Идишкайт Ришон ле-Цион» в новом году? Кто может стать его участником?

– Работа проекта будет и в дальнейшем строится на встречах и мероприятиях лицом к лицу. Первого ноября мы планируем открыть при городской кафедре несколько курсов одновременно: для самых начинающих и для тех, кто уже освоил азы языка, говорит на нём и хотел бы глубже познакомиться с литературой на идише и её развитием, классикой и модернизмом, легендами и поэмами, литературой на идише которая создавалась до и после Холокоста, а также с современными литературными ресурсами.

Все наши курсы включают в себя изучение языка и литературы на том или ином уровне, а также встречи с интересными людьми и носителями языка. Так, например, в рамках летнего курса один из наших активистов, Наум Котиков, побывавший на еврейском фестивале в Польше, поведал нам об издаваемой сегодня идишской литературе в Кракове. Почётными гостями нашего проекта стали дочери поэта жизнь и деятельность которого были связаны с городом Черновцы – Меира Хараца, а также дочь писательницы из Вильнюса – Элишевы Коэн-Цедек. Мы всегда рады рассказам о вашем замечательном отце, Ароне Виньковецком, благодаря творчеству и усилиям которого у нас есть возможность знакомиться с фольклором на идише. Это всегда очень трогательные встречи, они придают нам силы и уверенность в том, что мы должны идти дальше и развиваться. Хотелось бы расширить наше сотрудничество с певицами, музыкантами и актёрами для проведения мероприятий, но это будет возможно только в том случае, если нам удастся получить необходимый для этого бюджет.

Участником нашего проекта может стать каждый и для этого необязательно проживать в Ришон ле-Ционе. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нашей группе для того, чтобы следить за рекламой мероприятий и открытием курсов.

— Кто поддерживает вашу деятельность и как вы оцениваете участие муниципалитета?

– Наша главная поддержка исходит от самих учеников и друзей. Конечно, такая масштабная деятельность проекта «Идишкайт Ришон ле-Цион» стала возможной благодаря вмешательству мэрии в наши дела. Мы благодарим за оказанную поддержку молодого и энергичного мэра города, Раза Кинстлиха, а также нашего постоянного гостя и вице-мэра Михаила Райфа. Ещё до наступления Рош а-Шана мы получили вполне удовлетворительные ответы на наши вопросы о дальнейшем сотрудничестве на благо сохранения идиша в Ришон ле-Ционе.

— Диана, как благодарная зрительница и участница ваших мероприятий, я хочу пожелать успеха вам и вашему проекту в наступающем году.

— А гутн йор и вам, Дана, а гутн йор всем нашим друзьям и читателям!

… Вечерние курсы по языку, литературе и культуре идиш всех уровней откроются 1 ноября 2023 на городской кафедре Ришон ле-Циона при Гейхал а-Тарбут, ул. Жаботинского 16.

Ф. Куклянски: Надо перестать чтить тех, кто сеял смерть и ненависть к еврейскому народу

На сегодняшнем заседании, посвященном 80-летию ликвидации Вильнюсского гетто, председатель Еврейской общины (литваков) Литвы Фаина Куклянски призвала не проводить мероприятия, а помнить о трагедии, о вкладе евреев в развитие и становление государства.

«Мне кажется, что память об истории литовских евреев и Вильнюсском гетто сводится к официальным мероприятиям, экскурсиям и интерактивным турам для иностранцев», – заявила лидер литовских евреев.

Ф. Куклянски сожалела, что уже не в первый раз, выступая с речью по этому случаю, она вынуждена напоминать о незавершенных работах Мемориала Панеряй и других нереализованных проектах.

«Ежегодно я говорю с этой трибуны о том, что нет памятника спасителям евреев (…). Если на протяжении стольких десятилетий это невозможно осуществить, так давайте хотя бы перестанем чтить тех, кто сеял смерть и ненависть к еврейскому народу», – заявила глава Литовской еврейской общины.

В своем выступлении Ф. Куклянски также затронула тему антисемитизма.

«Сегодня антисемитские высказывания должны вызывать у нас не страх, а отвращение и гнев – безоговорочное осуждение является единственной возможной реакцией на язык ненависти, о котором, к сожалению, я слышу все чаще. Неужели больше никто не слышат? Или слышат, но молчат? Такое молчание не менее опасно», — сказала Куклянски.

Говоря о Вильнюсском гетто, председатель Еврейской общины Литвы отметила, что недостаточно знать границы Вильнюсского гетто, ведь это не только территория, улицы и дома в Старом городе: «Там там жили люди, хотя их и загнали туда силой. Глядя смерти в глаза, они организовывали выставки, концерты, ставили спектакли и готовились к сопротивлению нацистам».

«Выбор Аббы Ковнера, Шмерке Качергинского, Фани Бранцовской – она до сих пор с нами, она – живой свидетель трагедии Вильнюсской еврейской общины – и других бойцов гетто присоединиться к движению сопротивления в то время означал только одно: смерть в гетто заменяется смертью в лесах. Те, кто выжил, начали новую борьбу, которая продолжается и сейчас: за сохранение памяти», – сказала Куклянски.

Президент открыл в Нью-Йорке мемориальную доску библиотекарю и библиографу Антанасу Ульпису

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Глава государства принял участие в открытии мемориальной доски литовскому библиотекарю и библиографу Антанасу Ульпису в Еврейском научно-исследовательском институте (YIVO).

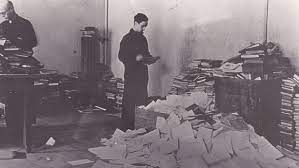

По словам главы государства, важно сохранить память о деятельности литовского библиотекаря, библиографа, директора вильнюсской Книжной палаты Антанаса Ульписа и «бумажной бригады», ведь благодаря им во время нацистской и советской оккупаций были сохранены тысячи еврейских книг и документов.

Когда началась нацистская оккупация, около 20 евреев из Вильнюсского гетто, так называемая бумажная бригада, рискуя жизнью, прятали еврейские книги, свитки Торы и другие документы. Впоследствии эти уникальные издания от уничтожения советскими властями спас директор Книжной палаты Антанас Ульпис, спрятавший их в хранилище костела Святого Георгия.

«Это не только важная спасенная часть истории литовских евреев, но и пример гуманизма, когда со злом мы боремся добром, а с тьмой – светом”, – сказал президент Г. Науседа.

Глава государства отметил, что в этом году исполняется 80 лет со дня ликвидации Вильнюсского гетто, что еще раз напоминает нам о болезненных этапах истории, из которых мы должны извлекать уроки и которые нельзя забывать.

В 2022 году Институт YIVO завершил семилетний проект, в рамках которого были обработаны, сохранены и оцифрованы довоенные библиотека и архивы YIVO, спасенные в Вильнюсе. Материалы из Нью-Йорка и Вильнюса, разрозненные Второй мировой войной, впервые были собраны в цифровом формате и теперь доступны широкой публике.

Пресс-служба президента Литвы

В YIVO почтили память “Бумажной бригады” и А. Ульписа

18 сентября Еврейский научно-исследовательский институт YIVO приветствовал президента Литвы Гитанаса Науседу в своей штаб-квартире на Манхэттене, чтобы почтить память евреев, спасших редкие книги и документы из Виленского гетто, и литовского библиотекаря-нееврея, защитившего еврейские книги от уничтожения в СССР, пишет в статье в «New York Jewish Week» журналист JTA Эндрю Силоу-Кэрролл.

Президент Литвы Гитанас Науседа был почетным гостем на небольшой церемонии открытия двух мемориальных досок в Зале редких книг YIVO. Первая мемориальная доска напоминает о евреях из Виленского гетто, которые во главе с Авромом Суцкевером и Шмерке Качергинским в 1942 и 1943 годах бросили вызов приказам нацистов и защитили сокровищницу еврейских документов и артефактов. Гитлеровцы намеревались разместить их в музее, посвященном «… истребленной расе». Вторая мемориальная доска посвящена Антанасу Ульпису, тогдашнему директору Национальной книжной палаты Литвы, который в 1948 году спрятал архивные материалы от советских властей.

Материалы, сохраненные еврейской «Бумажной бригадой» и Ульписом, составляют основу коллекции YIVO, насчитывающей около 25 миллионов редких книг, дневников, карт, фотографий и фильмов, документирующих масштабы идишской цивилизации до и во время Холокоста.

«Эти акты спасения, без сомнения, являются уникальными примерами общечеловеческих принципов борьбы со злом, борьбы с тьмой», — заявил Гитанас Науседа. «Мы говорим, что должны помнить и никогда не должны забывать».

Церемония также ознаменовала годы сотрудничество между YIVO и Литвой, которые в послевоенные годы спорили о судьбе еврейских материалов, оставшихся в Литве после того, как YIVO был переведен в Нью-Йорк. Нынешний исполнительный директор и генеральный директор YIVO Джонатан Брент в 2011 году помог заключить соглашение, которое восстановило присутствие YIVO в Вильне (ныне Вильнюс), а в 2015 году YIVO и Центральный государственный архив Литвы начали совместный проект по сканированию документов, хранящихся за океаном.

В сентябре исполняется 80 лет со дня ликвидации Виленского гетто. До того как советские войска освободили Литву летом 1944 года, нацисты и их пособники убили более 90% литовских евреев.

Литовское путешествие во времени

lechaim.ru

Рохл Кафриссен. Перевод с английского Нины Усовой

Знаю, это звучит неправдоподобно, но, похоже, я посмотрела на ютубе все, что того заслуживало. То есть не совсем посмотрела, а скорее слушала вполуха, занимаясь по ходу дела своими делами. Пока однажды вечером не наткнулась на полный сборник аудиозаписей горячо любимой научно‑фантастической комедийной (якобы) трилогии Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». Ощущение от прослушивания «Автостопом по Галактике» — как теплый плед, горячая ванна и большой бокал вина вместе взятые; детское удовольствие для ума задерганного взрослого.

«Автостопом по Галактике», по словам Адамса, — путеводитель не просто по космосу, но еще и по времени. Реальная проблема путешественника во времени не в том, что есть риск превратиться в собственного родителя. Нет, пишет он, «главная проблема всего лишь грамматического свойства, и в этом вопросе хорошим подспорьем будет “Справочник путешественника во времени: 1001 временная форма глагола” Дэна Стритменшионера. Из него вы узнаете, например, как говорить о чем‑то, что чуть не случилось с вами в прошлом до того, как вы этого избежали, совершив во избежание этого скачок во времени на два дня вперед. Описывать это событие следует по‑разному, в зависимости от того, с какого ракурса вы его описываете: из своего естественного времени, из какого‑то момента в будущем или из прошлого…»

Так случилось, что я услышала конкретно этот фрагмент прямо перед тем, как отправиться в собственное путешествие во времени, — правда, сам Адамс, возможно, заметил бы, что совпадений во вселенной не бывает, есть лишь взаимосвязи, которые остается найти.

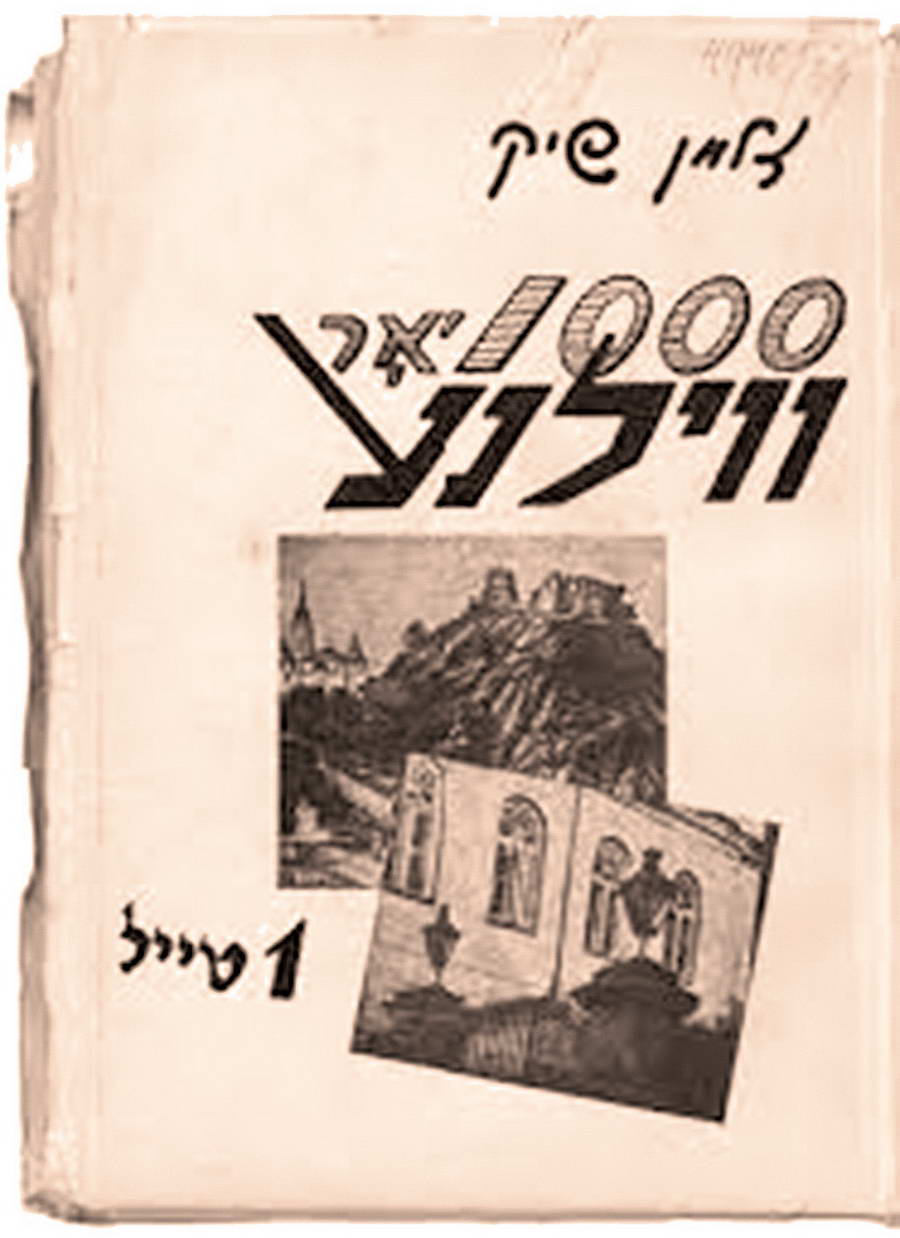

В данном случае я читала увлекательный, не так давно переведенный отрывок из старого путеводителя. В 2019 году один из выпусков Colloquia (периодическое издание Института литовской литературы и фольклора) был посвящен 80‑летию со дня выхода «Тойзнт йор Вильне», или «Тысячелетней Вильны», — так назывался первый из задуманных Залманом Шиком трех томов идишского путеводителя по Вильне (название города на идише), Вильно (по‑польски) и Вильнюсу (по‑литовски). Отрывок перевел и прокомментировал видный специалист по истории восточноевропейского еврейства Дэвид Роскис, который отметил: «Хотя “Тойзнт йор Вильне”, написанная на идише, предназначалась только для еврейских туристов, книга задумывалась как своего рода путеводитель‑бедекер, не уступающий любым другим». После немецкого вторжения в 1941 году Шик бежал, взяв с собой неопубликованную рукопись второго тома. Третий том — он должен был состоять из фотографий — так и не был составлен.

Этот путеводитель не просто справочник, а богатый источник колоритного фольклора и красочных общинных склок. В переведенном отрывке, например, говорится, что одна из двух городских еврейских бань была в ужасающем состоянии, «пока вы мылись, по вашей одежде ползали тараканы, а в ванне вас встречали кваканьем лягушки. После того как ее закрыли, американские благотворители дали денег на ее ремонт. Далее случилось то, чего и следовало ожидать. Когда баню отремонтировали, кехила сдала ее на правах перенайма одному еврею, который отказался тратить на нее деньги и по‑прежнему обращался к кехиле за субсидиями, мотивируя это тем, что баня приносит одни убытки. В итоге кехила еле от него отделалась и была рада запереть баню на замок. Сейчас, если судить по планам, кехила собирается снова открыть баню». Грустная ирония, конечно, в том, что даже если баня открылась бы в 1939 году, то общине послужила бы недолго.

Горькая ирония была свойственна и местному разговорному идишу. Шик рассказывает, что в районе Заречье «есть дорога, ведущая к [новому] еврейскому кладбищу. Это вошло в поговорку: “Мен зол дих фирн аф Заретше” (“Надо тебе на Заречье”, то есть “Чтоб ты умер!”) И есть еще поговорка: “Але вейн мир форн дурх Заретше” (то есть “Все мы в конце концов через Заречье придем к месту вечного упокоения”)».

По словам Роскиса, чтобы лучше понять путеводитель Шика, нужно прежде всего представить его тематику в контексте еврейского движения ландкентениш 1920–1930‑х годов — члены этого движения устраивали «поездки и походы по польской глубинке, чтобы больше узнать об этой земле и ее исторических достопримечательностях». В Польское краеведческое общество евреев не принимали, поэтому они создали свое собственное. Экскурсии и публикации общества ландкентениш заново вписывали евреев и еврейскую историю в местный ландшафт.

Читая сегодня книгу Шика, мы как бы совершаем маленькое путешествие во времени. Она тоже, но на серьезный лад, затрагивает грамматико‑экзистенциальные проблемы, которые Дуглас Адамс преподносит в юмористическом ключе. На первой же странице переведенного отрывка заголовок — «Маршрут для посещения Вильны». Для тех, кто может уделить экскурсии всего полдня, перечислены девять важнейших достопримечательностей, и под номером девять — YIVO . Однако примечание к девятому пункту — из будущего. В нем говорится, что «Еврейский научный институт — YIVO — был открыт в Вильнюсе в 1925 году. В 1933 году переехал в новое здание, по адресу: улица А. Вивульски (ныне улица А. Вивульскис), дом 18. YIVO был закрыт в 1940 году, а здание разрушено при бомбежке в 1944 году». Как получается, что я ощущаю такую привязанность к месту, построенному и разрушенному (и возродившемуся заново в Нью‑Йорке) задолго до моего рождения? Все, кто изучает идиш в XXI веке, неизбежно становятся хоть ненадолго путешественниками во времени.

По мнению Эйнштейна, нет никаких оснований утверждать, что время не может течь назад и вперед. Но возможно ли, чтобы туризм пришел к вам, а не наоборот? В мае 2022 года мое внимание привлекло небольшое новостное сообщение на литовском сайте СМИ. В Вильнюсе отмечали торжественную установку пяти новых «камней преткновения» — гравированных латунных табличек на бетонных кубах. Каждый «камень преткновения» увековечивает память о человеке, погибшем от рук нацистов, — этот общественно‑исторический художественный проект зародился в Германии. Начиная с 1992 года установлено свыше 75 тыс. таких табличек, обычно их размещают рядом с последним адресом погибшего.

В 2016 году Литва стала первой страной Балтии, где установили «камень преткновения». Однако в 2008 году, когда я приезжала в Вильнюс, в местном государственном Музее геноцида (сейчас он называется Музей оккупации и борьбы за свободу) даже не упоминалось о Понарах (идиш), или Панеряй (литовский), — месте массового уничтожения людей. Там, всего в десяти километрах от нынешнего Музея геноцида, в период с 1941 по 1944 год были убиты и сброшены в ямы 75 тыс. евреев. В 2008 году казалось, что до общественно‑исторического проекта вроде «камней преткновения» должно пройти не десять лет, а куда больше времени.

Тем не менее вот он, на экране моего компьютера в Нью‑Йорке в 2022 году. «Камни преткновения» для того и задумывались, чтобы привлечь внимание прохожих и вписать историю в современный ландшафт. И они делают это, более того — даже на расстоянии в тысячи километров.

Эти пять новых «камней преткновения» в память о еврейских художниках установило Литовское общество искусствоведов. Я увидела несколько знакомых имен, это художники Рохл Суцкевер и Бенци Михтом, которые также входили в литературное объединение «Юнг Вилне».

Но что действительно привлекло мое внимание в этом списке — имена двух малоизвестных художниц: одна из них, Лиза Дайхес, работала декоратором в кукольном театре, вторая, Ума Олкеницка, занималась преимущественно графическим дизайном и создала эмблему Еврейского научного института (YIVO). Я встала, чтобы поставить запись на проигрыватель и прокрутить еще раз. Для меня это была важная новость.

Эмблема YIVO представляет собой окружность, в которую вписаны сильно стилизованные идишские буквы. Она красуется на моем любимом стакане. И на сумке для продуктов. Б‑же, она есть у меня даже на баночке с каннабисом. Я ходила на летние мероприятия YIVO в 2019 году и ела, спала и даже мысленно не расставалась с YIVO на протяжении нескольких недель. Но я и не подозревала, что эмблема YIVO не вышла в готовом виде из головы Макса Вайнрайха , что у нее тоже своя история.

Ее создал не просто сотрудник этой организации (что задним числом кажется само собой разумеющимся), ее создала женщина, что довольно неожиданно: Ума, или Фрума, или Фаня (в зависимости от того, кого вы о ней спрашиваете) Олкеницка. Ее краткая биография приводится в «Повести о двух музеях» — так называется интернет‑сайт YIVO, рассказывающий о том, как в 1926 году возникли два соперничающих идишских театральных музея. Сайт посвящен памяти «Умы Олкеницка, возглавлявшей музей Эстер‑Рохл Камински с 1928 по 1941 год, когда нацисты заняли офис YIVO».

После гимназии в Вильне она изучала изобразительное искусство и дизайн в Берлине, вследствие чего изящный модернистский логотип выглядит в высшей степени современно. Возможно, я еще раньше где‑то читала, что она имеет отношение к этому логотипу, но если и так, то на меня это не произвело сильного впечатления. Зато ее «камень преткновения» удивительным образом взволновал меня, вернул обратно в Вильнюс и навсегда запечатлел в моем сознании память о ней.

«Автостопом по Галактике» — скорее, руководство по выживанию, оно меньше похоже на бедекер, цель которого — заманивать и просвещать путешественника. Лучше всего это выражает его обложка, с бессмертным призывом: «Без паники!»

Честно признаюсь, во время моей поездки в Вильнюс в 2008 году были моменты, когда мне бы действительно очень пригодилось громкое «Без паники!» (см. выше о моей поездке в Понары и о посещении затем Музея геноцида). Хотя у меня остались и кое‑какие хорошие воспоминания о городе — например, здесь можно в любое время поесть картофельных оладий, не ощущая косых взглядов со стороны. Тогда я объясняла это очевидной общностью еврейской и литовско‑польской кулинарии. Но недавняя статья о гастрономическом туризме заставила меня по‑новому взглянуть на литовскую кухню.

Это была статья моего друга Джо Баура «Шеф‑повара осваивают литовскую кухню», написанная им для BBC World’s Table. Он писал, что картофельные оладьи, которые запомнились мне с той поездки, «лишь самый верхний срез богатой литовской кухни». И действительно, историки и шеф‑повара, с которыми он беседовал, признавали, что советская политика долгое время диктовала, что готовить и есть, что смотреть и читать, уничтожая таким образом региональные разновидности и кулинарный «дух места». «К тому времени, когда Литва провозгласила независимость от СССР, а это случилось 11 марта 1990 года, два‑три поколения гастрономических знаний были утрачены. Литовцы ошибочно отождествляли свою историческую кухню с советской, и знания о том, как готовить традиционные литовские блюда, были утрачены».

И что особенно интересно в этом деле: как туризм, и туристы, и культурный обмен в целом могут играть неожиданную роль в восстановлении национального наследия. Например, Рита Кершулите‑Ричкова, вильнюсский шеф‑повар, создала меню на основе серьезного исторического исследования традиционной литовской кухни. Недавно один американский еврей по фамилии Литвак побывал в ее ресторане. Листая меню, он расстроился, не увидев ни одного из тех блюд, которые готовили в еврейской семье Литваков. В этом ресторане, как утверждалось, «воссоздана историческая литовская кухня», но он не нашел ничего, что представляло бы кухню его предков. По словам Кершулите, та встреча открыла ей глаза, побудила к действиям. Она признала свою ошибку и пообещала Литваку: когда он приедет в следующий раз, у нее в меню будет блюдо, которое бы представляло его историю.

И где же шеф‑повар Кершулите‑Ричкова почерпнула сведения об исторически достоверной еврейско‑литовской кухне? В новаторской для своего времени (1938 год) книге Фани Левандо «Виленская вегетарианская кухня» на идише. Это потрясающий кусочек съедобного путешествия во времени, и вряд ли Кершулите‑Ричкова могла бы получить эту информацию без не менее новаторского перевода книги Левандо на английский Евы Йохновиц 2015 года.

В 2023 году город Вильнюс отмечает свое 700‑летие. В 1323 году он впервые упомянут в письменном источнике — послании великого князя литовского Гедиминаса. В том же послании Гедиминас наряду с другими народами пригласил в Литву евреев, таким образом отведя им видное место у самых основ мифологии Вильнюса. Сегодня, когда литовские официальные представители устраивают официальное мероприятие в США, чтобы отпраздновать 700‑летие, они идут в YIVO, где группа американских и литовских исследователей недавно принимала участие в проекте под названием «700 лет Вильнюсу, городу переводов». И когда престижная художественная галерея вроде Tartle устраивает выставку вроде нынешней «Вильнюс навсегда», на ней представлены справочные издания и путеводители не только на литовском, но и на польском, на идише и других языках. На веб‑сайте галереи можно более подробно ознакомиться с книгой Залмана Шика (стала библиографической редкостью) «Тойзнт йор Вилне». Возможно, с публичной историей в Литве все еще непросто, особенно когда речь идет о евреях и о войне. И все же сейчас все чаще можно наблюдать, как евреи и литовцы (и литовские евреи) восстанавливают общественную память, подчеркивая при этом не только культурное многообразие, но и взаимность, в прошлом, настоящем и будущем.

Оригинальная публикация: Lithuanian Time Travel

В Грузии нашли еврейские монеты периода разрушения Второго храма

В ходе раскопок, которые проводит совместная польско-грузинская экспедиция в разрушенной крепости Гонио на Черноморском побережье Грузии, было обнаружено значительное количество монет первого-третьего веков н.э., в том числе еврейские монеты, отчеканенные во время Иудейской войны 66-73 годов.

В античное время крепость называлась Апсарос. Впервые о ней упоминает Плиний-старший в “Естественной истории”, написанной в первом веке н.э. В 115 году Римский император Траян начинает поход против парфян, и крепость становится одной из баз. Сюда переводятся когорты Десятого легиона.

Легион носил имя Fretensis – охраняющий пролив. Он один из наиболее известных в античной истории. В ходе Иудейской войны он взял Гамлу, принимал участие в штурме Иерусалима, разрушении Второго храма, несколько лет осаждал Моссаду – накануне штурма ее защитники покончили с собой.

Участники Великого восстания чеканили собственную монету, обычно украшаемую гранатами или кубками. Сделанная в Грузии находка свидетельствует, что и после поражения эти деньги сохраняли хождение в завоеванной Римом Иудее. Через несколько десятилетий римские легионеры взяли их с собой к месту новой дислокации.

Несмотря на то, что раскопки продолжаются, ученые уже начали публиковать работы, анализирующие находки. Профессор Петр Яворский, специалист по нумизматике, рассказал о еврейских монетах в статье, опубликованном в польском научном издании Notae Numismaticae.

“Еврейский поэт Абрам Суцкевер, житель Вильно, человек с европейским именем…”

Анастасия Кривошеева, jewish.ru

Аврома Суцкевера Сталин лично приказал спасти из лап нацистов. И потом использовал его на Нюрнбергском процессе. Но он – не просто живой свидетель Холокоста. А. Суцкевер автор стихов, признанных мировым шедевром.

«Не хочу хвастаться, но не было больше такого, чтобы в годы войны послали за кем-то специальный самолёт, как за мной и Фрейдкой. Мы были в Нарочанских лесах, далеко от фронта, окружённые немецкими армиями, и на глазах у нас обоих этот самолёт загорелся. Самолёт подбили немцы. Сгорело 12 человек. Я думал, что мир закончился для меня вместе со всеми моими мечтами. Но за нами прислали второй самолёт, маленький У-2. Он был такой маленький, что Фрейдку пришлось привязать к моим ногам, чтобы она не выпала. В самолёте было маленькое окошко, и я через него видел, как по нам все время стреляли. “Не смотри”, – просила меня Фрейдка. Но я все равно смотрел, хотел увидеть свою смерть…»

Такими воспоминаниями делился после войны выживший партизан и поэт Авром Суцкевер. Кстати, добраться до самолёта, который в итоге благополучно вывез его с женой из немецкого окружения, ему помогла именно поэзия. Путь пролегал через минное поле – и Суцкевер, закрыв глаза, решил пройти его, считая стихотворные размеры. «Часть времени я шёл по анапестам, а другую – по амфибрахиям. Фрейдка шла за мной след в след. Я слышал внутри себя мелодию, и под ритмы этой мелодии мы прошли целый километр с минами», – писал позже поэт.

За несколько месяцев до этой дерзкой спасательной операции Суцкевер написал поэму «Кол Нидрей» – так называется молитва, которую читают в синагогах в Йом Кипур. Поэма была посвящена зверствам нацистов, свидетелем которых поэт стал в Вильнюсском гетто. Перед самым уничтожением гетто в сентябре 1943 года Аврому удалось оттуда сбежать – вместе с женой они присоединились к советским партизанам в Нарочанских лесах. Ну, а спасти их оттуда приказал лично Сталин: он прочитал поэму и решил доставить в Москву живого свидетеля уничтожения еврейского народа.

Вскоре о Суцкевере узнали миллионы советских граждан: Илья Эренбург изложил ужасающие подробности жизни поэта в Вильнюсском гетто на страницах газеты «Правда». Там же, в статье «Торжество человека» публицист рассказал о подвиге Суцкевера: будучи членом «Бумажной бригады», тот под страхом смерти спас от уничтожения десятки бесценных еврейских текстов, а еще рукописи XV и XVI веков, письма Максима Горького, Льва Толстого, дневник слуги Петра Великого и много других ценнейших реликвий.

Через два года – 4 марта 1946 года – имя Аврома Суцкевера снова появилось в газете «Правда» в репортаже «От имени человечества». В том материале писатель Борис Полевой описывал Нюрнбергский процесс и выступление Аврома в качестве свидетеля: «Еврейский поэт Абрам Суцкевер, житель Вильно, человек с европейским именем, является на земле, вероятно, одним из немногих людей, кому удалось вырваться живым из организованного фашистами еврейского гетто… То, что он рассказал, действительно может заставить содрогнуться самого закалённого человека. Он не называл цифр, говорил только о судьбе своей семьи. О своей жене, у которой на глазах был убит ее только что рождённый ребёнок. О том, как на улицах гетто мостовые иной раз были совершенно красными от крови, и кровь эта, как дождевая вода, текла по желобам вдоль тротуаров в сточные канавы. На глазах поэта гибли виднейшие представители интеллигенции, люди с европейскими именами, учёные, фамилии которых произносились с уважением во всем мире».

Дрожащим голосом делясь этими страшными воспоминаниями, Суцкевер нервно хватался за края свидетельской трибуны и периодически бледнел почти до обморочного состояния. Его свидетельства были в итоге одним из ключевых моментов процесса. Впоследствии поэт вспоминал: «Готовясь к поездке в Нюрнберг, я молился, чтобы души погибших говорили из моего горла. Я хотел говорить на идише. Безо всякого сомнения, именно на идише, на языке народа, которого обвиняемые всеми силами пытались уничтожить. Но советские власти приказали говорить мне по-русски. И тогда я говорил стоя, как будто читал кадиш по погибшим людям».

Авром Суцкевер родился 15 июля 1913 года в небольшом промышленном городе к юго-западу от Вильно. Ему было всего два года, когда всей семье пришлось бежать в Сибирь – подальше от фронтов Первой мировой войны. Несколько недель они добирались в далёкий, но безопасный Омск – город с большой еврейской диаспорой. Их жизни были спасены, но нашлись другие трудности: суровый сибирский климат и тотальное отсутствие рабочих мест. Пока семья адаптировалась к новым реалиям жизни, Первая мировая война переросла в гражданскую, которую сопровождали в том числе многочисленные еврейские погромы. В итоге в 1920 году, когда от инфаркта скончался отец Аврома, его мать решила вернуться на малую родину – в Вильно.

Авром отучился в хедере, а после – в еврейско-польской гимназии и Виленском университете. Получив образование, в 1929 году он устроился в Еврейский научный институт, занимавшийся историей и культурой евреев Восточной Европы. Тогда же Суцкевер стал членом литературной группы «Молодая Вильна» – там все были социалистами, писавшими на идише про политику. Суцкевер, однако, подстраиваться под них не стал – и продолжал писать о природе, играя со словами и экспериментируя с ритмом. Вершиной его творчества тех лет стала поэма «Сибирь», в основу которой легли детские воспоминания поэта об Омске и его окрестностях. В 1961 году ЮНЕСКО признает «Сибирь» шедевром мировой литературы, написанным на одном из «малых» языков.

Впрочем, амплуа «аполитичного поэта-лирика из Вильно» продержалось недолго – ровно до начала Второй мировой войны. 24 июня 1941 года гитлеровцы оккупировали Вильно и загнали 40 тысяч евреев на территорию шести улиц, превратившихся в Виленское гетто. Две трети заключенных гетто погибли в первые же месяцы – среди них оказалась мать Суцкевера и его новорождённый сын.

Все это поэт принялся описывать в стихах: как травили в больнице гетто сына, как расстреливали мать. В одном из своих стихотворений – «Учитель Мира» – Авром описал историю школьной учительницы Миры Бернштейн, заботившейся в гетто об осиротевших детях. Позже Авром назовет в честь Бернштейн одну из своих дочерей. В другом произведении поэт рассказывал, как эсэсовец Бруно Киттель одной рукой расстреливал жертв, а другой в это время играл на пианино.

«Если бы я тогда не писал, я бы не выжил, – говорил Суцкевер в интервью The New York Times в 1985 году. – Когда я был в Виленском гетто, я верил, как верующий еврей верит в Мессию, что пока я буду писать, смогу быть поэтом, у меня будет оружие против смерти». Эта посттравматическая иллюзия придавала ему сил и смелости – и объясняла его готовность рисковать собственной жизнью. Так, Суцкевер контрабандой проносил в гетто оружие, помогая движению Сопротивления. А когда нацисты поручили ему собрать ценные книги, рукописи, письма и гравюры для отправки во Франкфурт, в Институт изучения еврейского вопроса, он – наряду с другими участниками так называемой «Бумажной бригады» – прятал самые драгоценные экземпляры по щелям и пустотам окружавших его зданий.

Подробно о том, как проходили операции по спасению книг, описано в книге Дэвида Фишмана «Книжные контрабандисты». «Суцкевер оказался необычайно изобретательным книжным контрабандистом. Однажды он получил от Шпоркета – немца, руководившего отправкой ценностей из Вильно в Германию – разрешение пронести в гетто несколько пачек макулатуры в качестве топлива для домашней печки. Документ он предъявил охранникам у ворот, а пачки держал в руках. В “макулатуре” были письма и рукописи Толстого, Горького, Шолом‑Алейхема и Бялика; полотна художника Шагала и уникальная рукопись Виленского Гаона. В другой раз Суцкеверу удалось внести в гетто скульптуры Марка Антокольского и Ильи Гинцбурга, картины Ильи Репина и Исаака Левитана: при помощи друзей, имевших нужные связи, он привязал их к днищу грузовика».

На протяжении двух лет Авром спасал объекты мировой культуры. Позже именно он помог раскопать многие из спрятанных реликвий. Не оставлял он, «пока ползал по канализации и даже прятался в гробу», и сочинение стихов. Когда же немцы начали шаг за шагом реализовывать план по уничтожению гетто – вместе со всеми его узниками, Авром вместе с другими членами Сопротивления начал готовить побег. Ему и его жене Фрейдке удалось сбежать 12 сентября 1943 года. Они взяли с собой важные для историков документы – выборку жестоких преступлений нацистов против еврейского народа, а также доказательства культурной жизни евреев в гетто.

Позднее поэт вспоминал, как во время побега они столкнулись с немецким часовым. Ситуация была критическая, но вместо того, чтобы бежать или молить о пощаде, он расправил плечи, подошел к нему и уверенно сказал: «Я рад, что тебя встретил. Можешь мне сказать, куда мне нужно бежать, чтобы там не было немцев?» Часовой был в шоке от происходящего, остолбенел и просто показал направление, позволив им уйти. Скрывшись из поля зрения немецкого солдата, поэт постучался практически в первую попавшуюся дверь, где местная жительница молчаливо спрятала их в своем погребе.

Через несколько дней после побега гетто было полностью уничтожено. Супругам же повезло добраться живыми до отряда советских партизан в Нарочанских лесах, откуда по приказу Сталина их доставили на самолете в Москву. В столице Суцкеверы прожили два года. У них родилась дочь. Но у писателя на идише в СССР были очень смутные перспективы. Авром понимал, что задерживаться в Москве небезопасно, а потому после Нюрнбергского процесса Суцкеверы уехали в Польшу, затем – во Францию и Нидерланды. В сентябре 1947 года им помогли нелегально добраться до Палестины. Там Авром тут же влился в ряды сражавшихся за независимость Израиля.

Однако после создания Государства Израиль выяснилось, что идиш там не в чести: язык считали «уродливым рудиментом жизни евреев в диаспоре» и даже ввели запрет публичных выступлений на нем. Тем не менее Суцкевер и сам продолжал читать и писать на идише, и основал для таких же, как он, ежеквартальный журнал Di Goldene Keyt – «Золотая цепь», который успешно выходил в свет почти 50 лет: его закрыли лишь в 1995 году. Десятью годами ранее Суцкеверу заслуженно вручили самую престижную награду страны – Премию Израиля за литературу на идише. Впрочем, важность его поэзии не ограничивалась идишем, ее чтили и продолжают чтить во всем мире: стихи Аврома Суцкевера переведены на 30 языков.

Музей Аушвица работает над сохранением обуви убитых детей

В течение двух лет музей концлагеря Аушвиц-Биркенау обрабатывает 100 туфель в неделю, чтобы сохранить память о детях, которые стали жертвами Холокоста.

Сотрудники музея ищут в имеющейся обуви жертв маленькие коричневые ботинки, которые носили дети перед тем, как их убили в газовых камерах. Первым делом с них стирают пыль и грязь, используя мягкую ткань. Затем туфли сканируют, фотографируют и вносят в каталог в базе данных, пишет The Times of Israel.

Вот такая кропотливая работа идет по сохранению 8000 детской обуви, которая была найдена в бывшем концлагере смерти, где во время Второй мировой войны были убиты миллионы человек. Большинство жертв были евреями.

Реставраторы музея Аушвица во время работы по сохранению детской обуви

В течение восьми десятилетий под давлением времени и массового туризма исчезают свидетельства этой страшной трагедии человечества. Волосы, состриженные с жертв для изготовления одежды, считаются священными человеческими останками, которые нельзя фотографировать и не подвергать консервации. Они превращаются в пыль.

Однако удалось отыскать и сохранить более 100 000 обуви жертв, около 80 000 из них в огромных кучах выставлены в зале, куда ежедневно приходят посетители. Многие из них искривлены, их первоначальные цвета блекнут, шнурки разорваны, но они продолжают жить как свидетельства жестоко оборванных жизней. Особое место в экспозици занимают крошечные туфли и тапочки.

«Для меня самым движущимся объектом является детская обувь, потому что нет большей трагедии, чем трагедия детей», — сказал Мирослав Мачащик, специалист музея по консервации.

80-летие восстания Варшавского гетто

19 апреля 1943 года тысячи узников Варшавского гетто взялись за оружие в борьбе против нацистских оккупантов.

Спустя восемьдесят лет после восстания в Варшавском гетто, крупнейшего восстания евреев против нацистских оккупантов в годы Второй мировой войны, Польша чествует героизм борцов сопротивления.

В 1940 году гитлеровцы согнали более 400000 евреев в небольшой район польской столицы; в большинстве своем они были позднее отправлены в нацистские лагеря смерти или умерли в гетто от голода и болезней.

Однако 19 апреля 1943 года сотни загнанных в гетто людей взялись за оружие.

Их борьба с хорошо вооруженными немецкими войсками завершилась 16 мая, когда нацисты уничтожили гетто. По имеющимся оценкам, тогда было уничтожено 13000 евреев.

«Каждый, кто сеет ненависть, каждый, кто попирает (память) людей, попирает могилы героев Варшавского гетто, попирает могилы убитых евреев и тех, кто им помогал», – сказал президент Польши Анджей Дуда.

Фото: Kobi Gideon / GPO

Президент Израиля Ицхак Герцог и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в мемориальных мероприятиях, о начале которых возвестили звуки сирен по всей польской столице.