Юрий Левинг, “Лехаим”

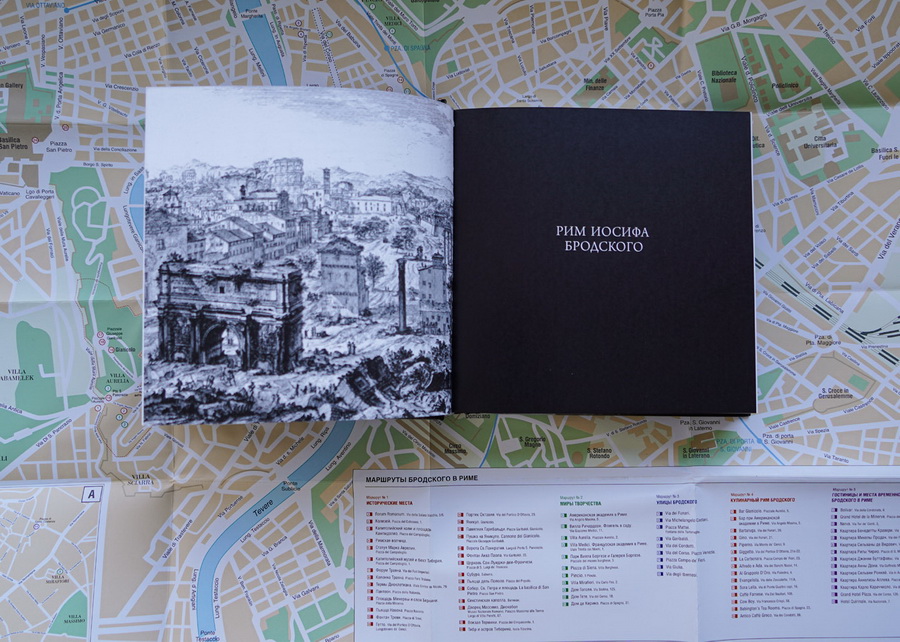

На то, что Бродский посвятил Риму больше стихов, чем Венеции, едва ли обращали внимание. Трехтомник «Иосиф Бродский в Риме» канадского слависта Юрия Левинга, подготовленный и выпущенный в свет издательством Perlov Design Center в Петербурге, восполняет этот пробел.

В книгу включены посвященные Вечному городу стихотворения, а также отрывки из эссе и писем Бродского с обширными комментариями составителя. Издание сопровождается публикацией редких архивных документов и уникальных фотографий и не только служит путеводителем по местам Бродского в Риме, но и рассказывает об историческом наследии, архитектуре, античных мифах и современной жизни столицы Италии. В качестве приложения к книге (по QR‑коду) читатели могут посмотреть снятый Левингом документальный фильм «Римская элегия Иосифа Бродского».

«Лехаим» предлагает вашему вниманию «еврейские» фрагменты книги.

Фото: Юрий Левинг

* * *

Приехав в Рим впервые через несколько месяцев после вынужденной эмиграции, Иосиф Бродский возвращался в Италию почти каждый год — как правило, совмещая рождественскую поездку в Рим и в Венецию. Он назовет свое пребывание в Американской академии в Риме «короткой дорогой в рай» и лучшим временем в своей жизни. В 1985 году он признался, что «прожил 32 года в Третьем Риме, примерно с год — в Первом» («Путешествие в Стамбул»). В течение последующего десятилетия пребывание Бродского в Риме увеличилось в общей сложности еще почти на год. Как в свое время Гоголь, поэт задумал учредить в Риме Русскую академию для молодых ученых и художников по образцу Американской академии и незадолго до смерти активно взялся за осуществление этого проекта.

Романтику, окрашивавшую восприятие античной эпохи, не могли приглушить даже скучные уроки советской школы, на которых будущего резидента Американской академии в Риме поразит в первую очередь орфоэпическая аура латинских имен и только потом — истории римских императоров. Бродский вспоминал метаморфозу, происходившую с учительницей истории, приземистой Сарой Исааковной, которая на уроках, посвященных биографиям античных военачальников,

выпрямлялась, принимая величественную позу, и почти кричала поверх наших голов в облупленную штукатурку классной стены, украшенной портретом Сталина: «Гай Юлий Цезарь! Цезарь Октавиан Август! Цезарь Тиберий! Цезарь Веспасиан Флавий! Римский император Антонин Пий!» И наконец — «Марк Аврелий!» Казалось, что имена эти были больше ее самой, как будто они поднимались изнутри, чтобы вырваться в пространство гораздо большее, чем могли вместить ее тело, класс, страна и сама эпоха. («Дань Марку Аврелию»)

Ему самому как будто хотелось различить в корнях фамильного древа намек на римское происхождение, даже если то была всего лишь физиогномическая черта — усмешка еврейской фортуны (матери «особенно нравилось, что я унаследовал ее прямой, почти римский нос», напишет он в «Полутора комнатах»).

Путешествуя по Европе, особенно по Италии, Бродский везде различал следы Римской империи: про Верону пишет родителям, что это «город старый, римский. На открытке — на первом плане — огрызки амфитеатра, мост, римлянами еще сооруженный: белое на нем — глыбы, из которых он был сооружен», и обещает, что попытается дозвониться домой «сразу же по возвращении в Рим» (открытка датирована 11 мая 1981 года).

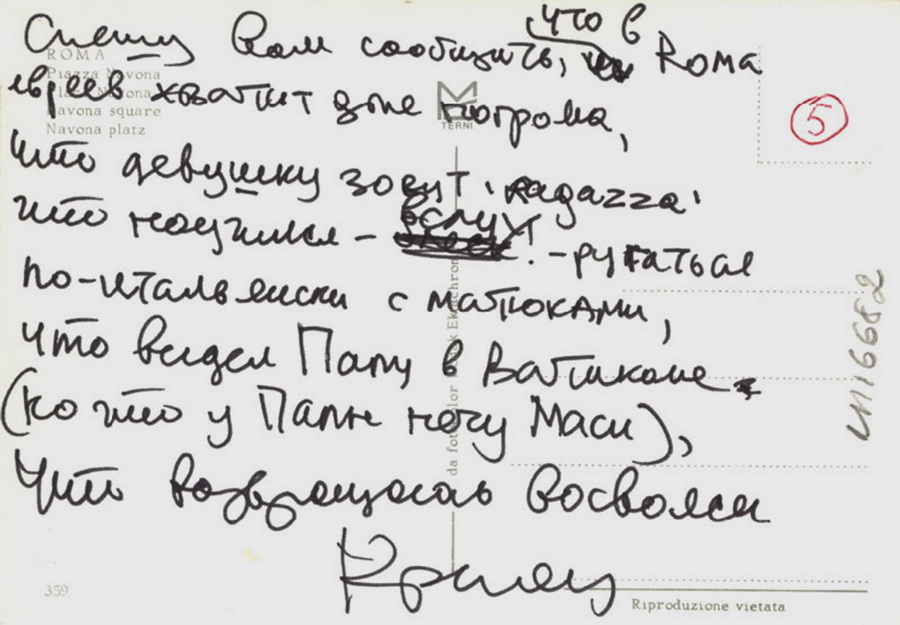

Письма Бродского‑путешественника содержат емкие характеристики мест, которые он осмотрел, и наброски к портретам людей, которые встретились ему в пути. Об общих впечатлениях от Рима он сообщал родителям бегло, что обусловлено форматом почтовой открытки, но в рифмах. В тот свой четвертый римский приезд он уже чувствует, что знакомство с городом перерастает в нечто более существенное, нежели пунктирный восторг туриста, и ритм веселого городского быта проникает в его стихи:

Спешу вам сообщить, что в Rоmа

евреев хватит для погрома,

что девушку зовут «ragazza»,

что научился — вслух! — ругаться

по‑итальянски с матюками,

что видел Папу в Ватикане

(но что у Папы нету Маси),

Что возвращаюсь восвояси.

Крняу

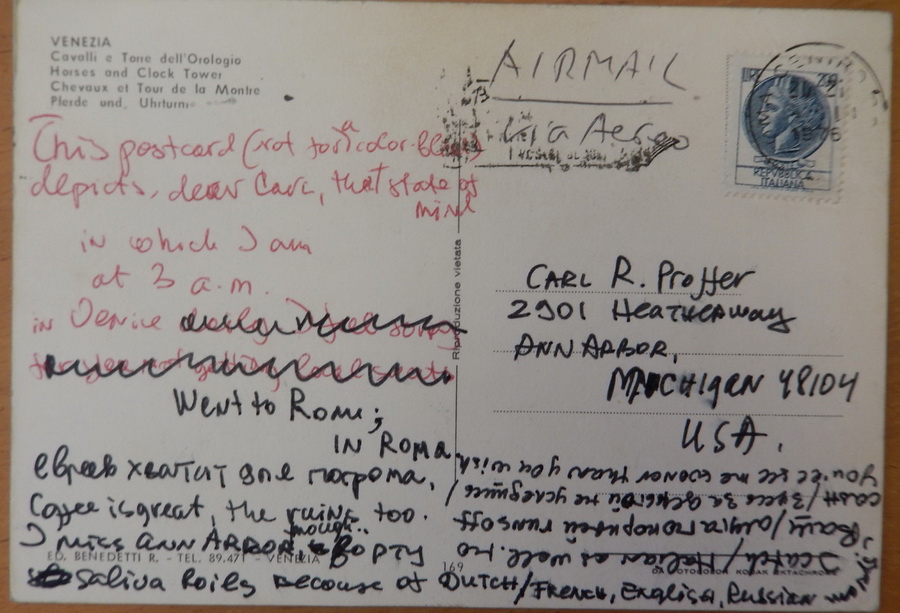

Послание записано на обороте цветного изображения площади Навона (конверт, в который вложена открытка, датирован 5 января 1976 года). В венецианский почтовый ящик Бродский кладет еще одну открытку — американскому слависту Карлу Профферу — макароническую вариацию стихов для отца с матерью. За забавным тоном прослеживается вполне осязаемая просьба к коллеге присмотреть за финансами — в первые годы по приезде Бродского в Америку Проффер не только снабжал его редакторскими подработками в издательстве «Ардис», но и служил посредником при устройстве гостевых лекций. Проффер отсылал деловые бумаги заинтересованным лицам и извещал о стандартном тарифе Иосифа (сначала по 400, а потом по 500 долларов за публичное выступление), тем самым избавляя поэта от тягот и сопутствующих неловкостей переговорного процесса. Бродский пишет ему, без оглядки сшивая разные наречия смелыми рифмами:

Went to Roma;

in Roma

евреев хватит для погрома,

coffee is great, the ruins too.

I miss Ann Arbor, though во рту

saliva boils because of Dutch

French, English, Russian words, I catch

Italian as well. Но Ваш

слуга покорный runs off cash.

Здесь за деньгой не уследишь,

You’ll see me sooner than you wish.

В буквальном переводе (оригинальные русские вставки выделены курсивом): «Был в Риме; в Roma / евреев хватит для погрома, / кофе прекрасен, руины тоже. / Скучаю по Энн‑Арбор, хотя во рту / слюна вскипает от голландских, / французских, английских, русских слов, / нахватался и итальянских вдобавок. Но Ваш / слуга покорный поиздержался в наличке. / Здесь за деньгой не уследишь, / и ты меня увидишь даже раньше, / чем того бы тебе хотелось» (Йельский архив).

Фраза «евреев хватит для погрома» — эмпирическое наблюдение (в качестве рифмы Бродскому, очевидно, показавшееся остроумным: на открытке с изображением острова Сан‑Джорджио в Венеции он поздравляет с Новым годом Машу Воробьеву, свою соседку по Мортон‑стрит, сообщает, что находится в Риме и вставляет эту самую фразу, уже фигурировавшую в шуточных посланиях родителям и Профферу.) Насколько можно судить, контакты Бродского с еврейской общиной Рима ограничивались предпочтениями топографическими и кулинарными — любовью к району гетто в центре старого города и тратториями римско‑еврейской кухни. Эстетически он принимал античную цивилизацию и христианское искусство, ритуальный же аспект какой‑либо религии его не притягивал. Как бы то ни было, среди представителей местной интеллектуальной элиты и соратников по академии евреи составляли ощутимую долю.

Во времена Бродского подавляющая часть местного населения гетто уже евреями не являлась, однако былое название до сих пор в ходу. В тавернах квартала подают популярную римско‑еврейскую кухню и работают кошерные лавки и булочная. Бродский часто жил здесь у своей римской знакомой Микелы Продан, прекрасно ориентировался в каменном лабиринте и водил друзей в любимый бар «Бартаруга». Атмосфера гетто вдохновила его на создание поэтических произведений «Пьяцца Маттеи» и «На виа Фунари».

Однажды, гуляя по Риму, Иосиф Бродский и Джанни Буттафава решают по дороге заглянуть к общему приятелю, голландцу Кейсу Верхейлу, чтобы пригласить его перекусить вместе с ними неподалеку в ресторане «Пиперно» (этот ресторан существует до сих пор и расположен по адресу: Via Monte de’ Cenci, 9). Верхейла, жившего наездами в Риме на съемной квартире прямо за рынком Траяна, дома не оказалось, и Бродский оставил в дверях записку следующего содержания: «Кейс, солнышко, мы с Джанни заходили к тебе и не застали. Мы отправляемся пожрать в “Пиперно” где и пробудем до 9–10 вечера…» (без даты; предположительно относится к первой половине 1980‑х годов). К этому заведению Бродский испытывал устойчивую привязанность, ценя его характерно римскую кухню. Годы спустя Петр и Эльвира Вайль отчитывались Бродскому в открытке, посланной из Рима в штат Массачусетс: «Спасибо за “Нерву” у Траяна и за “Пиперно”. От таких артишоков по‑еврейски не отказался бы не только Траян, но и Тит с Адрианом» (открытка из собрания Бродского, Йельский университет). Послание Вайли подписали следующим образом: «Рим, 18 апреля, год 2745 от основания Города». Вдова Вайля помнит, что из меню ресторана советовал им Бродский: «По наводке [Иосифа] обедали в римско‑еврейском ресторане “Пиперно”, в бывшем гетто, где ели жареные артишоки alla giudia, филе трески, фаршированные соцветия кабачков‑цуккини…» (Э. Вайль — Ю. Левингу).

Один из старейших в городе ресторанов (открыт в 1860‑х годах) «Пиперно» — чинное заведение, отличающееся от семейных римских тратторий тем, что здесь принято вкушать пищу не торопясь и по дорогому прейскуранту; гостей обслуживают пожилые официанты в белых накрахмаленных костюмах, а красивая дама‑метрдотель в черном платье наблюдает за общей атмосферой и следит, чтобы все были довольными. Предпочитающим жарким римским летним вечером отужинать на свежем воздухе рекомендуется заранее позвонить, чтобы заказать свободный столик. Кстати, двор располагается на руинах бывшего цирка, построенного консулом Гаем Фламинием в 221 году до нашей эры. В XVI веке здесь был зеленый склон, спускавшийся прямо к Тибру, пока известное семейство Ченчи не облюбовало возвышенность и не построило себе на развалинах замок из четырех внушительных крыл.

Другое заведение в этом ряду — Giggetto (Via del Portico D’Ottavia, 21a–22). По словам Сильваны Де Видович, Бродскому прежде всего нравилось название этого открытого в 1923 году трактира, а уже во вторую очередь его кухня. Расположенный с правой стороны от портика Октавии, около входа в бывший квартал гетто, кажется, именно он был воспет в оттепельных мемуарах Ильи Эренбурга: «Как‑то мы ужинали [с Пикассо] в ресторане в квартале бывшего гетто, там нам подали “артишоки по‑еврейски” (их кипятят в оливковом масле, они раскрываются, как розы, и листики хрустят на зубах). В зале сидела красивая девушка из Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал: “Я хочу ее нарисовать”. Девушка села, и Пикассо начал работать. Полчаса спустя он показал нам чудесный рисунок в манере Энгра, сделанный на оборотной стороне карточки кушаний» («Люди, годы, жизнь»). Книгу Эренбурга Бродский прочитал еще в СССР — хотя вряд ли, конечно, специально помнил об этом проходном римском эпизоде его воспоминаний.

Следующее место на кулинарной карте еврейского Рима Бродского — Evangelista (Via delle Zoccolette, 11/A). Маленький ресторан «Эванджелиста» спрятан на узкой улочке, параллельной набережной Тибра, недалеко от ведущего к острову Тиберина моста Гарибальди. Как это часто случается в Италии, свое название заведение получило по имени хозяина, открывшего его на окраине гетто в 1959 году в надежде реализовать свою давнюю гастрономическую страсть. И действительно, среди прочих нововведений «Эванджелиста» придумал, как готовить популярный в римско‑еврейской кухне цветок артишока таким образом, чтобы полученный продукт был одновременно нежным и хрустящим, — для этого он научился класть его между двумя раскаленными кирпичными пластинками. В 1960‑е годы американский журналист, подсмотревший процесс приготовления коронного блюда «Эванджелисты», написал в газете об удивительном ноу‑хау — «артишоках в кирпичах» (Il carciofo al mattone), и с тех пор название навсегда прижилось в меню ресторана. В римском кулинарном маршруте Иосифа Бродского поход в этот ресторан был одной из остановок, о которой вспоминают его друзья (по словам Аннелизы Аллевы, он попросил ее сказать хозяину ресторана, что ему вручили Нобелевскую премию).

Молодая славистка Аннелиза Аллева, с которой Бродского связывали романтические отношения, жила на площади Святой Констанцы. Название площади Piazza di Santa Costanza и прилегающей к ней улицы (в честь дочери Константина Великого — Константины) вызвало у Бродского усмешку, заметившего как‑то, что в их жизни с хозяйкой квартиры не было и вряд ли когда‑то удастся достичь подобия «константы». По мнению Аллевы, именно это жилище Бродский имел в виду в «Письме Горацию»:

И я вспомнил красавицу, которую когда‑то знал в твоем городе. Она жила в Субуре, в квартирке, изобилующей цветочными горшками, но благоухающей ветхими книжками, заполонившими ее. Книжки были повсюду, но главным образом на полках, доходящих до потолка (потолок, надо сказать, был низкий). Большинство книг принадлежало не ей, а соседке напротив, о которой я много слышал, хотя никогда ее не встречал. Соседкой была старуха, вдова, родившаяся и проведшая всю свою жизнь в Ливии, в Лептис Магна. Она была итальянкой, но еврейского происхождения — а может, евреем был ее муж. Так или иначе, когда он умер и в Ливии стало припекать, старая леди продала дом, упаковала вещи и приехала в Рим. Ее квартира была, вероятно, еще меньше, чем квартира моей нежной подруги, и полным полна отложений, скопившихся за жизнь. Посему две женщины, старая и молодая, заключили соглашение, после которого спальня последней стала напоминать настоящий букинистический магазин.

Бродский пишет о двух женщинах‑соседках, старой и молодой. Если допустить, что молодая героиня — это Аннелиза Аллева, то старухой, ныне покойной, была еврейка родом из Ливии. Звали ее Фрида Нунес Вайс: это имя фигурирует также в анналах синагоги ливийской еврейской общины Рима (Via Carfagnana, 4) в списке, датированном мартом 1970 года. С другой стороны, к данному совпадению стоит отнестись с некоторой долей осторожности: от дома № 5 на пьяцца ди Санта Констанца пешком можно за считанные минуты дойти до виллы Мирафьори или до парка Вилла Торлония, но до Субуры — района, в который Бродский «поселяет» своего лирического героя и его возлюбленную, — отсюда почти 4 км.

Художница Мелисса Мейер вспоминает характерный эпизод, когда в холле Американской академии художник Ал Хелд и Иосиф беседовали, сидя на диване напротив друг друга, и силуэты их четко прорисовывались на фоне оконного проема. «Сильвия Стоун, тогдашняя супруга Ала, не удержалась, чтобы не прокомментировать — до чего у обоих были типичные русско‑еврейские профили» (М. Мейер — Ю. Левингу; Стоун — скульптор; художник Хелд работал в манере абстрактного экспрессионизма). Ремарка произнесена в диалоге двух художниц‑женщин, и этнической гордости здесь ровно столько же, сколько композиционной наблюдательности. Судя по записи в дневнике Бродского, с Алом Хелдом он продолжал встречаться и в Америке.

В 1993 году Бродский написал одно из своих последних английских эссе «Дань Марку Аврелию» (Homage to Marcus Aurelius). Строго говоря, это — предисловие к фотографическому альбому Александра Либермана, который профессионально увлекался фотографией и на протяжении двух десятилетий римских путешествий подробно запечатлевал площадь в разных ракурсах и в разное время суток. Людмила Штерн присутствовала при концептуальном рождении книги, соединившей высокую прозу и фотоискусство. В 1992 году в разгар вечеринки, «стоя у “шампанского” фонтана, Алекс рассказывал Бродскому об идее своей новой книги»:

Зная, как Иосиф знает и любит древний Рим, Алекс спросил Бродского, не согласится ли он написать для этой книги эссе о Римской империи и Марке Аврелии. (Я в очередной раз поразилась его деликатности — сопровождалась словами «мне неловко вас беспокоить, я понимаю, как вы заняты, но если вы найдете время…» и т. д.).

Иосиф охотно согласился, и Алекс через несколько дней прислал ему коробку с фотографиями.

Два года спустя, в 1994 году, вышла книга Campidoglio — художественный альбом фотографий Александра Либермана, предваряемый блистательным эссе Иосифа Бродского. (В книге «Ося, Иосиф, Joseph»)

Роскошное издание «Кампидолио» — больше, нежели набор безупречно изданных снимков Капитолия, — это признание в любви отдельно взятой римской площади и императору‑всаднику в самом ее сердце (Campidoglio. Michelangelo’s Roman Capitol. Photographs by Alexander Liberman. Essay by Joseph Brodsky. New York, 1994). Что касается эссе Бродского, то, переизданное с тех пор неоднократно, оно зажило как самостоятельное произведение. Между тем Бродский, несомненно, ценил фотографическое обрамление текста и дарил книгу близким друзьям, подписывая ее как один из полноправных соавторов.

Посвящение при этом варьировалось. Петру и Элле Вайль на Рождество в 1994 году:

This man and his horse

Coul<d> do a lot worse

Than putting in use

Two Jews

Иосиф

П. Вайль полагал, что надпись сделана по‑английски оттого, что книга издана в США; в его же приблизительном переводе: «Этому человеку и его коню еще повезло, что они дали занятие двум евреям» (из неопубликованных примечаний Вайля к автографам Бродского на подаренных ему книгах). Причина, почему посвящение было сделано на английском языке, скорее всего, другая — ведь Бродский воспользовался домашней заготовкой. Немного раньше он уже вручил экземпляр этой же книги Михаилу Барышникову:

Man and his horse

Couldn’t do worse

Than putting in use

Two Russian Jews

По смыслу Л. Штерн, посвящение переводит так: «Человек и его конь не могли придумать ничего худшего, чем использовать для своего прославления двух русских евреев». (В конце 1990‑х Лосев и Барышников задумали издание дарственных надписей, сочиненных Бродским, но от воплощения этого проекта отказались — вероятно, не в последнюю очередь, обнаружив их повторяемость.)

Римскую виа Джулия Бродский назовет «одной из самых красивых улиц в мире». Длина ее равняется 1,5 км, на протяжении которых она следует параллельно реке Тибр от моста Систо до церкви Сан Джованни деи Фиорентини. Стихотворение «На виа Джулия» (1987) Бродский сопроводил автокомментарием:

Одна из самых красивых улиц в мире. Идет, грубо говоря, вдоль Тибра, за Палаццо Фарнезе. Но речь не столько об улице, сколько об одной девице, которая работала тогда, в 1985‑м, кажется, году, на Юнайтед Пресс Интернейшнл, или что‑то в этом роде — Теодора. Американка с византийским именем. Если уж человек не еврей, то зачем же сразу так?

Свое название элегантная улица получила в честь папы Юлия II (1503–1513), задумавшего проложить величественный путь к собору Святого Петра. Создание ее папа поручил архитектору Д. Браманте, однако раньше, чем проект удалось завершить, отпущенные средства оказались израсходованными, и вдобавок скоро умерли и исполнитель, и сам заказчик. Но обстоятельствам вопреки в XVI веке на новой улице были возведены сразу несколько дворцов и церквей; в фасадах первых этажей открылись многочисленные лавки, и вскоре виа Джулия приобрела фешенебельный лоск.

Из экспатов, проживавших в Риме, Бродский познакомился с Мильтоном Генделем, о чем нам известно из дневника, который он вел, будучи стипендиатом Американской академии в Риме в 1981 году. Гендель — фотограф и арт‑критик, родившийся в Нью‑Йорке в 1918 году в семье еврейских эмигрантов из России, проживал в Риме с 1950‑го. Во время Второй мировой войны служил в Китае в составе армейского корпуса США, после демобилизации погрузился в общение с сюрреалистами и литературной богемой, чьи представители (Андре Бретон, Анаис Нин и другие) собирались в его доме в Гринвич‑Виллидж — там же годы спустя поселится и сам Бродский. Мильтон Гендель никогда не обзавелся в Риме собственным домом, но в течение полувека благодаря обширным связям занимал престижные квартиры в самых дорогих палаццо города; в период знакомства с Бродским его съемная квартира располагалась в здании на острове Тиберина (Piazza di San Bartolomeo all’Isola, 19). Познакомившись с Бродским на персональной выставке, проводившейся в помещении Американской академии в 1981 году, фотограф пригласил поэта на светский раут.

К счастью, сохранился дневник, который Гендель вел более шести десятилетий, насчитывающий тысячи рукописных (а потом и компьютерного набора) страниц. Уникальная запись в его дневнике — предоставленная автору в 2015 году тогда 96‑летним непосредственным участником событий и целиком публикуемая в книге «Иосиф Бродский в Риме» — позволяет с исчерпывающей точностью восстановить разговоры и атмосферу одного римского вечера Иосифа Бродского, пунктирно отображенного им в ежедневнике. В записи Бродского, помеченной воскресеньем 1 марта 1981 года, читаем: «Ужин у Мильтона. Ничего особенного. Грейзы + Шинан, парочка итальянцев. Просветительство». Мы бы так и не смогли расшифровать эту скупую помету, если бы хозяин дома не уединился в кабинете в ту саму весеннюю ночь и по обыкновению не описал подробным образом прошедший вечер по свежим следам. Из этого дневника выясняется, в частности, кого именно русский поэт вскользь пренебрежительно редуцировал до «парочки итальянцев» (в действительности гости представляли собой довольно влиятельные фигуры римской элиты), а также в чем заключались его «просветительские» функции как собеседника. Здесь упомянем только одну гостью; Гендель писал: «Участие в споре приняли все — нас было семеро за столом, включая Туллию Зеви». Зеви (1919–2011) — итальянская журналистка и писательница, была одной из немногих женщин‑репортеров, допущенных в зал суда над нацистами во время Нюрнбергского процесса в 1946 году. Вернувшись в Рим после Второй мировой войны (во время которой ее семья жила во Франции и позже в США), Зеви стала еврейской активисткой, а позже в течение 15 лет занимала пост президента Ассоциации итальянских еврейских общин. Следует таким образом признать, что спешивший сообщить, что «в Rоmа евреев хватит для погрома», ерничающий Бродский был, по существу, прав — да и сам он оставил свой легкий, но уловимый еврейский след в Вечном городе.